要件定義書のサンプル&テンプレート公開|Excel・Word対応&やさしい作成手順

システム開発や業務改善のプロジェクトにおいて、必ずと言っていいほど登場するのが「要件定義書」。

しかし、いざ作成しようとすると「どんな項目を入れるべき?」「フォーマットは?」「書き方がわからない…」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、要件定義が初めての方でもわかるように、以下のような情報をまとめています。

- 要件定義とは何か?要求定義・基本設計との違い

- 要件定義書の構成と項目例

- Excel/Word形式のテンプレートやサンプルの紹介

- スムーズに進めるための5ステップ

- よくあるつまずきポイントとその対策

- おすすめのツールや書籍

この記事を読むことで、中小企業やIT未経験の方でも、実務にすぐ活かせる要件定義の「基本」と「型」が学べます。また、誰でも要件定義をスムーズに進められる環境づくりのヒントもお届けします。

■ 要件定義とは?まずは基礎を押さえよう

要求定義・要件定義・基本設計の違い

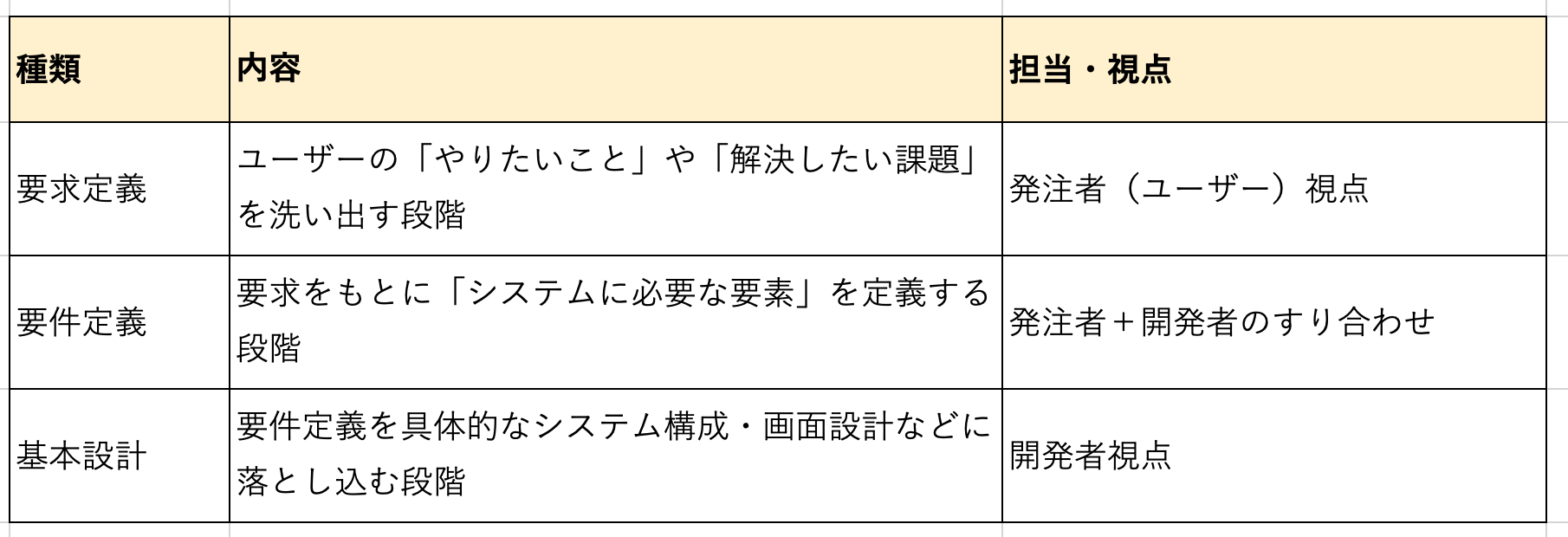

要件定義を理解するうえで混同しやすいのが、「要求定義」「要件定義」「基本設計」の違いです。以下のように整理するとイメージしやすくなります。

要するに、「何を実現したいか」を要求定義で明確にし、それを「どう実現するか」に落とし込むのが要件定義、そして実装可能な設計図にするのが基本設計です。

要件定義がなぜ重要なのか

要件定義は、プロジェクト全体の「設計図」とも言える重要な工程です。

この工程が曖昧だったり不十分だったりすると、後工程での手戻りが発生し、コスト・納期・信頼性すべてに悪影響を及ぼします。

- 実際に欲しかった機能と違うものが出来てしまう

- 開発途中で仕様変更が頻発し、工数が増える

- ユーザーとの認識がずれたままリリースされる

こうした事態を防ぐために、最初の段階で「何を、なぜ、どこまでやるのか」をしっかり定義しておくことが大切です。

よくある誤解とつまずきポイント

要件定義に苦手意識を持つ人は多く、以下のような声が現場ではよく聞かれます。

- 「詳しい人がやってくれるから…」と丸投げしてしまう

- 仕様を曖昧にしたまま開発が進んでしまう

- 書類作成だけで終わってしまい、チームで共有されていない

これらはすべて、要件定義の目的や重要性が正しく理解されていないことが原因です。

逆に言えば、基礎さえおさえれば、初心者でもしっかりと要件定義を進めることができます。

次章では、実際の「要件定義書」に含める項目とサンプルをご紹介します。

■ 要件定義書の構成とサンプル紹介

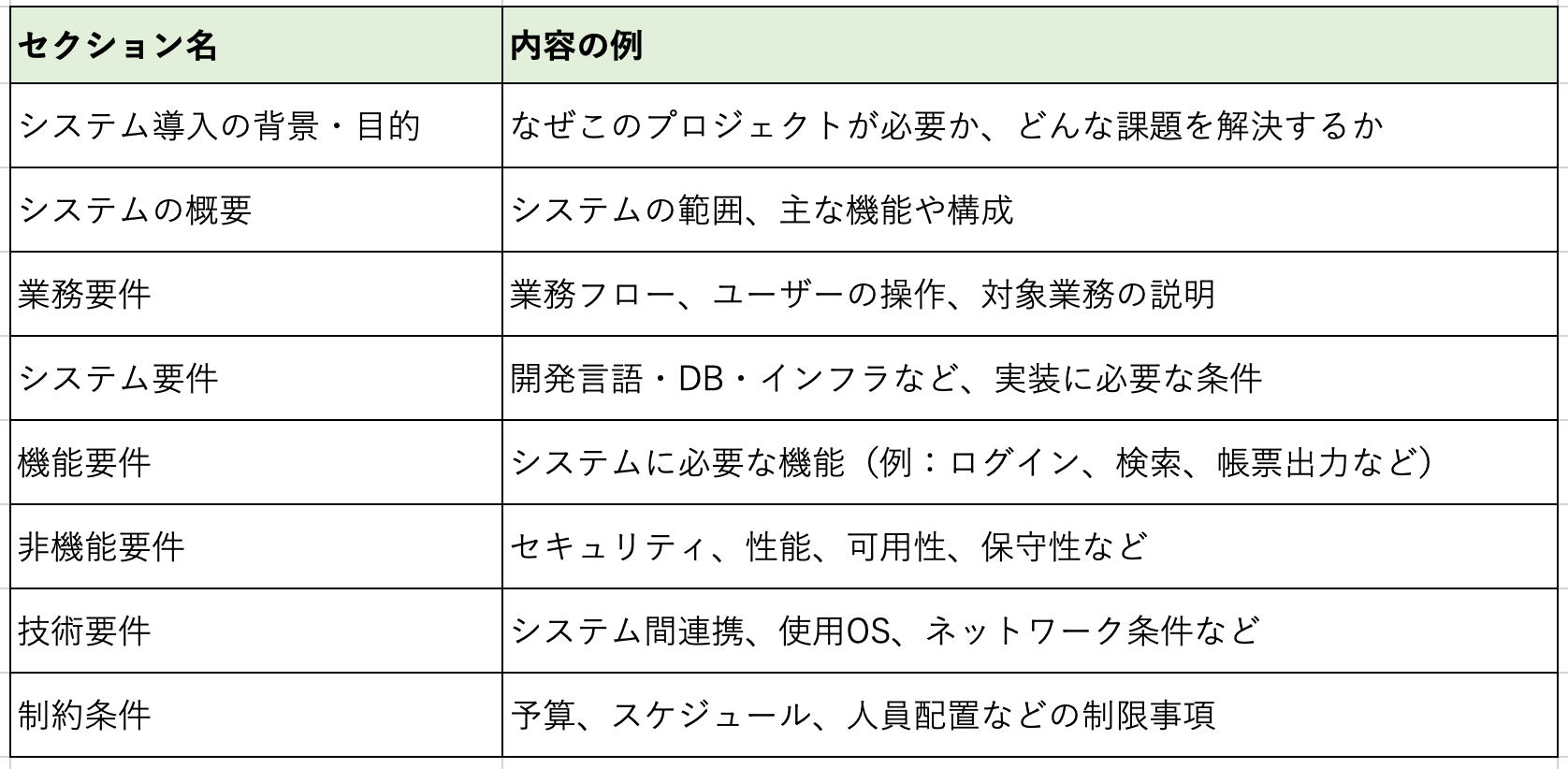

要件定義書に含めるべき項目一覧

要件定義書には「誰にとっても理解しやすく、開発に活かせる」情報を網羅的に盛り込む必要があります。代表的な構成項目は以下の通りです。

これらの項目は、プロジェクトの規模や業種によって取捨選択されることもありますが、「なぜ作るのか」「何を作るのか」「どのように作るのか」を伝えることが本質です。

Excel/Word形式のテンプレート

以下は、そのままコピーして使える、実務に即したテンプレート構造の例です。Excel/Wordのどちらでも展開することができます。

↓↓ 要件定義テンプレート(Excel/Word共通レイアウト例)↓↓

1. プロジェクト概要

- 背景・目的:

- 対象業務・範囲:

- 作成日/担当者:

2. 業務要件(What/Why)

項目ID 要望内容 優先度(MUST/WANT) 備考

RQ-001 顧客情報の検索機能 MUST 顧客からすぐに参照可

RQ-002 一括CSV出力 WANT 必要に応じて対応

3. 機能要件(How)

機能ID 機能内容 入力/出力 条件・制約

FN-001 顧客IDから検索 顧客ID → 顧客一覧 部分一致可能

FN-002 CSV出力 顧客一覧 → CSV UTF-8形式

4. 非機能要件

- レスポンス性能:検索結果が3秒以内に表示されること

- セキュリティ:ログイン認証必須、アクセスログを出力

- 可用性:平日9時~18時稼働、月間稼働率99.5%以上

5. 制約条件

- 予算:300万円以内

- スケジュール:3ヶ月以内の納品

- 人員:開発1名、要件担当者1名

6. 関係者レビュー(チェックボックス付き)

- 発注者レビュー済み

- 開発者レビュー済み

- 利用現場レビュー済み

これをコピーし、Excel/Word に貼り付けて表や段落スタイルを整えるだけで、すぐに使える要件定義書のテンプレートとして活用できます。

IPA公開資料との違いと参考にする際の注意点

「要件定義書 サンプル IPA」と検索する方も多いですが、IPA(情報処理推進機構)が提供する資料は、以下の点に注意が必要です。

- 高度な知識を前提としており、初心者にはやや難解

- 国家プロジェクトや大規模案件向けの構成が多い

- 現場実務との乖離がある場合も

もちろん信頼性は高く、参照する価値はありますが、中小規模の実務では「もっと現場に即したシンプルな要件定義書」が求められるケースが多いです。

この記事で紹介したテンプレートは、そうした実務ニーズに合わせたものなので、ぜひそちらも活用してみてください。

■ 要件定義の進め方と5つのステップ

ステップ①:ヒアリングと現状把握

まず最初に行うのは、「今、何に困っているのか」「どんな業務をどう変えたいのか」を明確にするためのヒアリングです。

現場の担当者やエンドユーザーに丁寧に話を聞き、課題・背景・目的を言語化することが成功のカギになります。

ヒアリングでは、以下の視点が役立ちます。

- 5W2H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どうやって、いくら)

- 業務フロー図や現行画面の確認

- 現場の声(困りごとや改善したいこと)

ステップ②:要求の整理と優先順位付け

ヒアリングした情報をもとに、ユーザーの「こうしてほしい(要求)」を一覧にし、優先度や実現性でグルーピングしていきます。

- 実現が必須なもの(Must)

- 実現できれば望ましいもの(Want)

- 今回の対象外(Out of Scope)

この段階で、実現困難な要望や誤解がある場合は丁寧にすり合わせを行いましょう。

この整理が甘いと、後の要件定義が曖昧になり、プロジェクトが迷走する原因になります。

ステップ③:要件定義書への落とし込み

整理した要求をもとに、実際のシステムにどう落とし込むかを考え、要件定義書として文書化します。

ここでは「業務要件」「機能要件」「非機能要件」など、具体的な表現が求められます。

第三者が見てもわかるよう、専門用語には補足を入れたり、図解や表を活用したりすることが重要です。

ステップ④:関係者レビュー・すり合わせ

要件定義書を作成したら、発注側・開発側・利用者側などの関係者と一緒にレビューを行いましょう。

「この内容で進めて大丈夫か?」を全員で確認し、認識のズレをこの時点で解消しておくことが、後の手戻り防止につながります。

- 用語や画面イメージが共通認識になっているか?

- 担当者ごとの想定作業に抜け漏れはないか?

- 要件に優先度や前提条件が記載されているか?

ステップ⑤:基本設計との橋渡しを意識する

最後のステップでは、定義した要件がそのまま基本設計につながる状態になっているかを確認します。

開発メンバーが、要件定義書を読んで画面や処理を設計できる状態にすることが理想です。

曖昧な表現や未確定事項が残っている場合は、必ず追記・明確化しておきましょう。

■ つまずきやすい要件定義の落とし穴と対策

丸投げ・コミュニケーション不足の問題

要件定義で最も多い失敗の一つが、「誰かがやってくれるだろう」と丸投げしてしまうことです。

特に発注者側がシステム開発に不慣れな場合、「ITベンダーに任せておけば大丈夫」と思いがちですが、これは非常に危険です。

- 現場のニーズが正確に伝わらない

- 開発側の解釈で勝手に仕様が決まる

- 完成後に「想像と違う」というトラブルに

要件定義は、発注者と開発者の“協働作業”です。 現場の声や業務知識を共有しながら、一緒に考える姿勢が必要です。

要件が細かすぎる or 抽象的すぎる

「すべての動作を詳細に指定しすぎて、かえって複雑になる」

「“便利な機能がほしい”など、抽象的すぎて実装できない」

…といったケースも、現場ではよくあります。

要件定義では、実現可能な範囲で、かつ後工程に活かせる“ちょうどよい粒度”が求められます。

- 利用者の操作単位や業務の流れに沿って整理する

- 機能の目的(Why)を忘れずに書く

- 優先度を明示する(MUST/WANT/OPTIONなど)

IT未経験者とのギャップをどう埋める?

要件定義の打ち合わせでは、「ITの専門用語」と「現場の日常言語」の間にギャップが生まれやすいです。

開発者側が当然と思っている用語でも、ユーザーにとっては意味がわからないことが多々あります。

- 「ログイン」や「データベース」など、基本用語に補足をつける

- 図解・紙芝居形式・プロトタイプを活用する

- キャラクターやツールを使って、伝えにくいことを“柔らかく”伝える

こうした工夫を通じて、誰もが安心して意見を出せる“心理的安全性のある会話”が、良い要件定義には不可欠です。

■ 要件定義に役立つテンプレート・ツール・学び方

パワポやNotionでの整理方法

要件定義書=WordやExcelで作るもの、というイメージが強いですが、情報を整理する「途中工程」ではパワーポイントやNotionも有効です。

- PowerPoint:画面構成や業務フローを図で説明しやすい

- Notion:打ち合わせ内容や質問メモ、進捗をリアルタイムに共有できる

複数人で同時編集できるツールを使うことで、「一人で抱え込まず、チームで進める」要件定義が可能になります。

中小企業でも導入しやすいプロジェクト管理ツールとは?

要件定義がスムーズにいかない原因のひとつに、「関係者が状況を把握できない」「認識がズレていく」があります。

そんなときに頼りになるのが、プロジェクトの進捗やタスク、コミュニケーションを“見える化”できる管理ツールです。

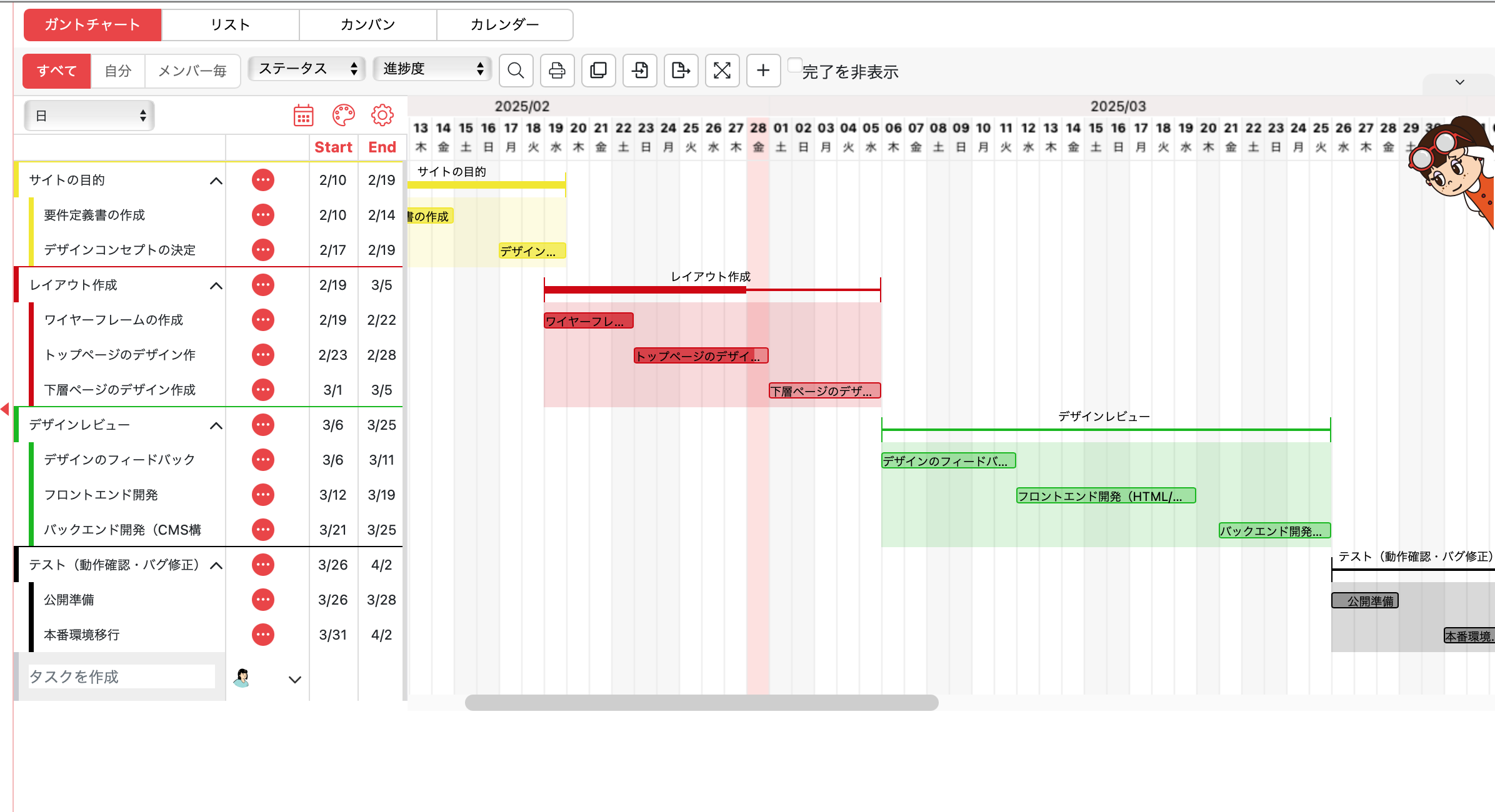

たとえば「シェアガント」では、

- ガントチャートで誰が何をやっているかが一目でわかる

- キャラクターがリマインドやアシストを行い、チームの心理的安全性を支援

- Slack連携やAIによる自動スケジューリングで、要件の共有・反映がスムーズ

といった特徴があります。

ITが得意でない方でも使いやすく、「要件定義から実行までの流れを一貫してサポートできるツール」として、特に中小企業におすすめです。

書籍・Qiita・動画などで学ぶおすすめ教材

独学で学ぶ場合、以下のような教材が役立ちます。

1. 書籍(初心者向け)

2. 技術ブログ

3. 動画講座

- 画面を見ながら学べるので、文書よりもイメージしやすい

- Udemyなら、「IT初心者向けプロジェクト管理」なども充実

このように、「本を読む」だけでなく、「見る」「聞く」「真似する」を組み合わせることで、理解がグッと深まります。

■ シェアガントで「誰でも要件定義ができる」環境を

はじめての要件定義にぴったりのガントチャート機能

「要件定義の内容がうまく整理できない…」「計画通りに進まない…」

そんなお悩みを解決するのが、シェアガントの「AIガントチャート」機能です。

プロジェクト名とキーワードを入力するだけで、AIが自動でタスクとスケジュールを生成してくれるため、要件定義から設計・開発の流れを一気に見通すことができます。

特にこんな方におすすめ:

- ガントチャートを作ったことがない初心者

- スケジュール作成に時間をかけられない中小企業

- プロジェクトの「全体像」を早く把握したい現場リーダー

生成されたチャートは後から自由に編集もできるため、柔軟に調整しながら実務にフィットさせることが可能です。

キャラクターサポートで「伝えにくいこと」をやさしく伝える

要件定義で課題になりがちな「言いづらい指摘」や「指摘漏れ」も、シェアガントならやさしくフォローできます。

たとえば、

- 「そのタスク、期限が近いよ」

- 「この要件、確認が抜けていないかな?」

といった“ちょっと言いづらい”ことを、キャラクターが代わりに伝えてくれる仕組みがあるのです。

これにより、メンバー同士の心理的負担を減らし、建設的なコミュニケーションがしやすくなるというメリットがあります。

要件定義のすり合わせがスムーズに進む「心理的安全性」とは

「上司に遠慮して、本音が言えない…」

「これって質問していいのかな…?」

そんな雰囲気があると、要件定義はうまく進みません。

そこでシェアガントが大切にしているのが、“心理的安全性”です。

- キャラクターやチャット機能で、気軽に意見交換できる

- 誰が何をしているかが見える化され、安心して役割を果たせる

- メンバー全員が“言いやすく・聞きやすい”雰囲気を自然に作れる

これらの仕組みにより、「発言することがリスクにならない」プロジェクト環境が実現されます。

「うちはシステムに強くないから…」とためらっていた中小企業でも、安心して要件定義に取り組める――それが、シェアガントの強みです。

■ まとめ|要件定義は「作って終わり」じゃない

要件定義書を作成することは、プロジェクトの“スタート地点”を明確にする作業です。

しかし、本当に大切なのはその先――「定義した要件を、全員で正しく理解し、柔軟に運用していくこと」です。

この記事で紹介したように、

- 要件定義の基本的な考え方

- 書き方とテンプレート

- よくあるつまずきとその対策

- ツールや学び方

を押さえておけば、初心者でも実践的な要件定義ができるようになります。

また、ツールを活用すれば、専門知識がなくても自然に要件を整理し、チームと共有できる環境が整います。

特に「シェアガント」のような、心理的安全性を大切にしたプロジェクト管理ツールを使えば、誰もが自信を持ってプロジェクトを進められるようになるはずです。