「段取り八分」とは?意味・語源からビジネス活用法までをわかりやすく解説|段取り力アップの実践法付き

「段取り八分、仕事二分」——ビジネスの現場でもよく耳にするこの言葉、実はとても奥が深いのをご存じでしょうか?

この言葉が示すのは、「仕事の成功は、始める前の準備でほぼ決まっている」というシンプルで強力な真理です。

けれど、日々忙しく働く中で「段取りに時間をかける余裕なんてない」と感じる方も多いかもしれません。

しかし、実際には段取りがしっかりしているだけで、仕事のスピードも精度もぐんと上がります。

段取りが整っていれば、ミスや手戻りが減り、メンバー間のコミュニケーションもスムーズになり、チーム全体が気持ちよく働ける環境になります。

この記事では、「段取り八分」という言葉の意味や由来から、ビジネスでの具体的な活用法、さらには段取り力を高めるための実践ステップまで、わかりやすく解説します。

中小企業やチームマネジメントを担う立場の方はもちろん、日々の業務をもっと効率よく、ストレスなく進めたい方にとっても、きっとヒントになるはずです。

■ 「段取り八分」とは?意味・語源・由来をわかりやすく解説

「段取り八分」の読み方と意味

「段取り八分(だんどりはちぶ)」は、「段取りが仕事の8割を占める」という意味のことわざです。

正式な表現は「段取り八分、仕事二分」。つまり、本番での作業(仕事)は2割程度で、残りの8割は事前準備にかかっているという考え方です。

段取りとは、仕事を進める前に行う「手順の設計」や「準備作業」のこと。この言葉には、「準備の質が、そのまま成果の質に直結する」という大切なメッセージが込められています。

語源はどこから?歌舞伎?建設業?

「段取り」という言葉にはいくつかの語源説があります。

1つは、歌舞伎や芝居の世界の「段(演目の区切り)」に由来するという説です。演目の順序や舞台の進行計画を「段取り」と呼んでいたことから、仕事全体の流れを整える意味になったとされています。

もう1つは、建設現場や製造業などの現場用語として使われ始めたという説です。実際、建設業では今でも「段取り八分、仕事二分」という言葉が頻繁に使われています。

どちらにしても共通しているのは、「本番前の準備こそが、成功のカギである」という考え方です。

「段取り八分、仕事二分」は誰の名言?由来は?

「段取り八分、仕事二分」という言葉自体は、特定の人物の名言というよりも、日本の現場や職人の世界で広く受け継がれてきた格言です。

ただし、トヨタ自動車の生産方式(トヨタ式)でもこの考え方が重視されており、「段取りを制する者が現場を制する」と言われることもあります。

さらに、経営者やビジネス書の著者たちも「準備が8割」といった表現で、同じ考え方を様々な形で語っています。

例えば、スティーブ・ジョブズやピーター・ドラッカーなどの名言集の中にも、段取りや準備の重要性に触れる言葉が多く見られます。

■ 「段取り八分」の言い換え・類義語・英語表現

「仕事の段取り」の言い換え一覧

「段取り八分」という言葉はビジネス現場でも広く使われていますが、似た意味を持つ言葉や表現もたくさんあります。

言い換えとしてよく使われるものには、以下のようなものがあります:

- 事前準備

- 工程管理

- 計画立案

- 作業設計

- タスク整理

- オペレーション設計

- プロジェクト計画

いずれも、実際に手を動かす前に「何を・どう進めるか」を決める作業を指しています。

場面に応じてこれらを使い分けることで、より具体的で伝わりやすいコミュニケーションが可能になります。

「段取り八分」の英語表現

「段取り八分、仕事二分」を直訳するのはやや難しいですが、意味が近い英語表現として以下のようなものがあります:

- “Well begun is half done.”(始めがうまくいけば半分終わったも同然)

- “Preparation is the key to success.”(準備が成功の鍵)

- “Failing to plan is planning to fail.”(計画しないことは、失敗する計画をしているのと同じ)

これらはいずれも、準備の重要性や計画の力を強調するフレーズで、段取り八分の考え方に通じます。

ビジネスの英語プレゼンやメールなどでも、これらの表現は自然に使いやすく、説得力を持たせることができます。

「段取りが良い人」の特徴とは

段取りが上手な人には、いくつか共通した特徴があります。

以下のような点に当てはまる人は、仕事のスムーズさに定評があるでしょう。

- 全体の流れを最初にイメージできる

- タスクの優先順位を冷静に判断できる

- 必要な情報をあらかじめ集めている

- 他人への依頼や確認のタイミングが的確

- ガントチャートなどのツールを活用している

こうしたスキルは、一朝一夕では身につかないかもしれませんが、意識的にトレーニングすることで確実に伸ばせる力です。

■ 段取りが8割を占める理由とメリット

なぜ段取りが8割と言われるのか

「段取り八分、仕事二分」という言葉は、一見すると大げさに感じるかもしれません。

しかし実際には、準備の段階で仕事のほとんどが決まることは、あらゆる業種・職種で実感されています。

その理由は主に以下の3つです:

- ミスや手戻りを防げる

- 作業中に迷わず判断できる

- 関係者との連携がスムーズになる

これらが大切とされるのは、準備段階でタスクや工程を明確にしておくことで、「何を・いつ・誰が」行うべきかが共有され、実行時のブレを減らせるからです。

あらかじめ手順を定めることで、「あれがない」「これでよかったっけ?」といった現場の混乱が起きづらくなり、仕事そのものに集中できます。

結果的に、無駄やミスを減らしながら、質の高いアウトプットを出すことにつながるのです。

段取り不足が引き起こす失敗例

段取りが不十分なまま仕事に取りかかると、以下のような問題が起きやすくなります。

- 必要な情報が足りず、途中で立ち止まる

- タスクの順序が不適切で、手戻りが発生する

- 関係者との連携ミスが起こる

- 納期に遅れたり、品質が安定しない

特に、プロジェクト進行やイベント準備など「一発勝負」が多い場面では、段取り不足が致命的になることもあります。

段取りが良いと得られる効果

一方で、段取りをしっかり行うことで得られるメリットは非常に多く、以下のような点が挙げられます。

- 作業効率が上がる(迷いが減り、スピードが上がる)

- チーム内の信頼が深まる(予定通り進行できる安心感)

- 心理的安全性が高まる(段取りが共有されていれば、個人にプレッシャーがかからない)

これらの効果は、単に作業を早く進めるだけでなく、「チーム全体が安心して働ける環境づくり」にも直結します。

段取りが可視化されていれば、誰か一人に依存するのではなく、メンバー全員が状況を把握できるため、フォロー体制も整います。

また、段取りを共有することで、「この先どうなるかわからない」という不安も減り、自然とチーム内の信頼感が育まれます。

結果として、効率だけでなく職場全体の空気感や連携力の向上にもつながるのです。

■ 段取り力を高めるための実践ステップ

段取り力は、生まれつきのセンスだけで決まるものではありません。むしろ、日々の意識と工夫によって磨かれていくスキルです。

ここでは、今日から実践できる段取り力アップのステップを4つご紹介します。

ステップ1. 目的・ゴールを明確にする

まず最初にすべきことは、「そもそも何のためにこの仕事をするのか」をハッキリさせることです。

目的が曖昧なまま段取りを組もうとすると、重要でないタスクに時間をかけすぎたり、ゴールとズレた方向に進んでしまうリスクがあります。

「ゴールは何か」「どのような成果を出すべきか」を先に決めておくことで、必要な段取りが自然と見えてきます。

ステップ2. タスクを細分化・優先順位を決める

段取りの質は、タスクの分解力と順序付けにかかっています。まずは、大きな仕事を小さな作業単位に分けてみましょう。

次に、それぞれのタスクの重要度と緊急度を見極め、優先順位をつけます。

このとき、タスク同士の依存関係(Aが終わらないとBが始められない など)も整理しておくと、スムーズな進行が可能になります。

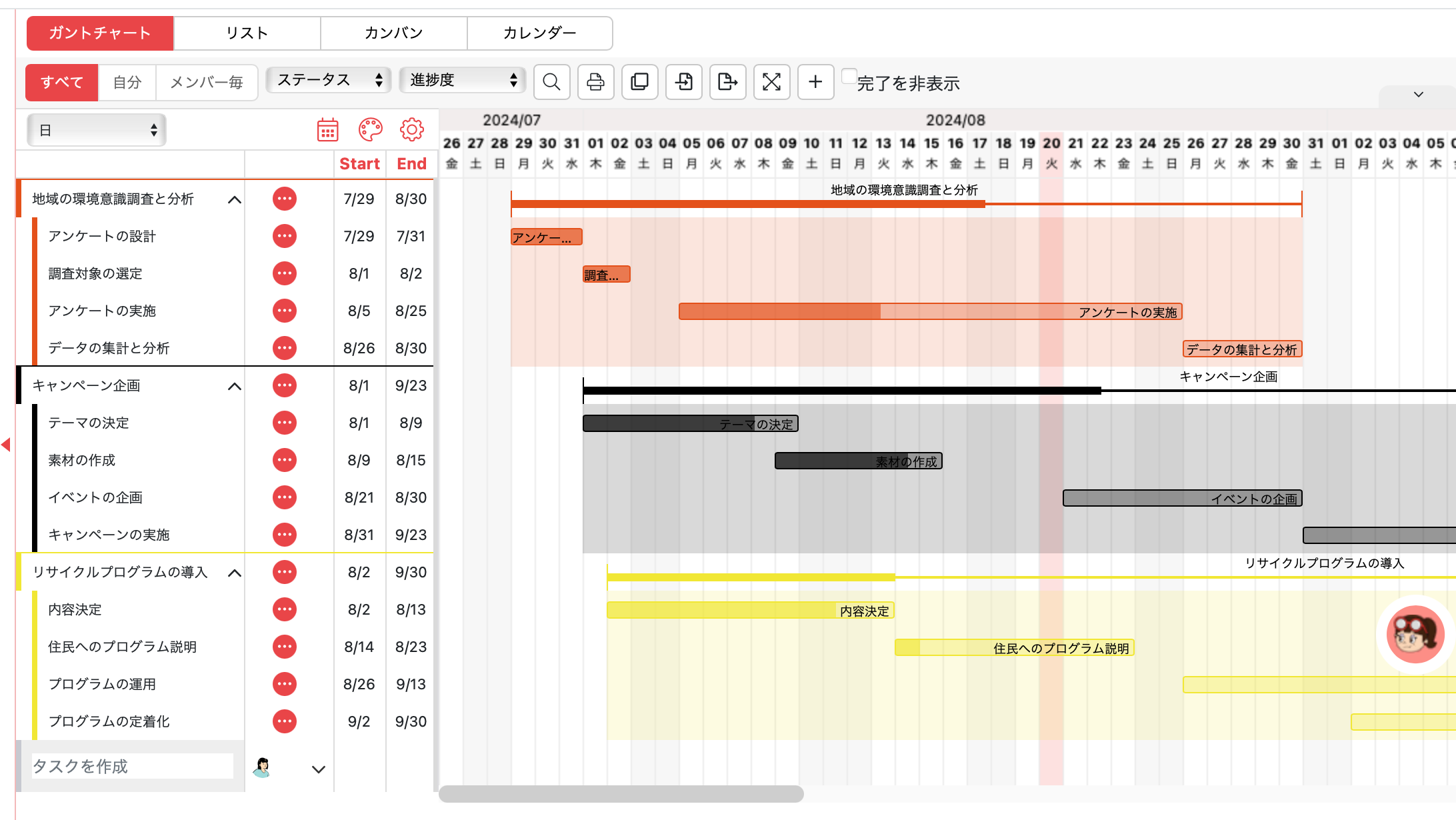

ステップ3. 工程表(ガントチャート)で全体を可視化

どんなに良い段取りでも、自分の頭の中だけにあると、他のメンバーと共有できません。

そこでおすすめなのが、「ガントチャート」の活用です。

ガントチャートは、タスクの内容・開始日・終了日・進捗状況などを一目で把握できる工程表です。

全体の流れが可視化されることで、作業の遅れや重なりにすぐ気づくことができ、リスケジュールも柔軟に対応できます。

ステップ4. チームで共有し、見直しを前提に動く

段取りは、1人で完結させるものではありません。

特にチームで動く仕事では、「いつ・誰が・何をするか」を事前に共有し、役割やタイミングの認識をそろえることが大切です。

また、一度立てた段取りを絶対視せず、「必要に応じて見直す」前提で進めることで、変化にも柔軟に対応できます。

■ 【中小企業こそ】段取り力とツール活用のすすめ

段取りの重要性は、規模の大きな企業だけでなく、むしろ中小企業こそ見直したいポイントです。

人手やリソースが限られる中で、無駄なく効率的に仕事を進めるには、「段取りの質」が経営や現場に直結します。

段取りが属人化していないか?

よくあるのが、「段取りはベテランの頭の中にしかない」という属人化の問題です。

この状態だと、担当者が休んだり異動したときに、誰も引き継げず、現場が混乱してしまいます。

段取りをチーム全体の共有資産として残しておくことは、安定した業務運営のためにも欠かせません。

ガントチャートで見える化するメリット

段取りをチーム全員で共有する手段として、ガントチャートの活用は非常に有効です。

ガントチャートを使えば、タスクの全体像・担当者・納期などが一目でわかり、仕事の流れを誰でも把握できます。

「誰が・何を・いつまでに」やるのかが可視化されているだけで、メンバーの安心感が高まり、無用な確認作業や行き違いも減らせます。

「シェアガント」でできる段取り管理とは

プロジェクト管理ツール「シェアガント」は、こうした段取りの見える化とチームの安心感を同時にサポートしてくれるツールです。

たとえば、ガントチャートをAIが自動で作成する「AIガントチャート」機能を使えば、プロジェクト名やキーワードを入力するだけで、段取りが一気に可視化されます。

さらに、タスクの締切リマインドや未返信チェックなどの言いにくいことも、キャラクターが優しく代弁してくれるので、チーム内の心理的安全性も保てます。

中小企業のように、段取りの習慣がまだ根づいていない職場でも、シェアガントを活用すれば、自然と「段取り力」が育つ環境を整えることができます。

■ まとめ:「段取り八分」はビジネスの最強格言!

「段取り八分、仕事二分」という言葉には、準備こそが成果を左右するという、すべての仕事に通じる真理が込められています。

この記事では、その意味や由来に触れながら、実際のビジネス現場でどう活かせるかを見てきました。

特に中小企業では、日々の業務に追われる中で段取りの大切さが見過ごされがちですが、ほんの少しの意識と工夫で、チーム全体の動きが見違えるほどスムーズになります。

そして、段取り力を支えるツールとしておすすめなのが「シェアガント」。ガントチャートを自動で作成できる機能や、チームの心理的安全性を支えるキャラクターサポートなど、段取り初心者にもやさしい設計になっています。

仕事をもっとスムーズに、チームをもっと気持ちよく動かしたいと感じている方は、ぜひこの“段取り”の力を活用してみてください。

準備を制する者が、仕事を制す——。

段取り八分は、今も昔も変わらない、ビジネスの最強格言です。