ビジネスで信頼される「イニシアチブ」の意味と使い方|例文・言い換え・活かし方

「イニシアチブを取る」という言葉、ビジネスの現場で耳にすることが増えてきたけれど、「実際どういう意味?」「なんとなく使っているけど、合ってるか不安…」と感じたことはありませんか?

この記事では、そんな「イニシアチブ」にまつわる疑問を、わかりやすく解説していきます。

- イニシアチブの意味や語源

- 「リーダーシップ」との違い

- 言い換え表現や使い方の例文

- ビジネスでイニシアチブを発揮する具体的な方法

など、すぐに実践で役立つ内容をお届けします。

イニシアチブを正しく理解すれば、チーム内での信頼や存在感も自然と高まっていきます。まずは基本から、一緒に学んでいきましょう。

■ 「イニシアチブ」とは?意味をやさしく解説

「イニシアチブ」とは、ざっくり言えば「物事を率先して進める力」や「主導権」を意味する言葉です。

しかし、使われる場面や背景によって少しずつニュアンスが変わります。

辞書的な意味と英語「initiative」の由来

「イニシアチブ(initiative)」は英語が語源で、次のような意味を持ちます。

initiative:自発性、率先、主導権、新しい行動の始まり

もともとラテン語の「initium(始まり)」に由来し、「自ら進んで最初の一歩を踏み出す」ようなニュアンスを含みます。

つまりイニシアチブとは、単に「命令する」「先頭に立つ」だけでなく、自ら考えて動き始める積極性がポイントです。

「イニシアチブ」と「イニシアティブ」の違いは?

どちらも正しい言葉ですが、以下のように使い分けられることがあります。

- イニシアチブ:日本語として定着しており、ビジネス文脈でよく使われる(例:「イニシアチブを取る」)

- イニシアティブ:英語の発音に近く、国際的な団体名やプロジェクト名に用いられることが多い(例:「気候変動イニシアティブ」)

大きな意味の違いはありませんが、日常のビジネス会話では「イニシアチブ」が一般的です。

ビジネス用語としての意味と背景

ビジネスにおいて「イニシアチブを取る」とは、以下のような意味合いを持ちます。

- 誰よりも早く動いてチームをリードする

- ただ指示を待つのではなく、自分から提案・行動する

- 主体的に進行を管理し、周囲を巻き込む

つまり、「イニシアチブ=前向きな行動力」と言っても過言ではありません。変化の多い今の時代、上司・部下を問わず、こうした姿勢が求められています。

■ 「イニシアチブを取る」とはどういうこと?

「イニシアチブを取る」という表現には、単なる“先頭に立つ”だけではなく、自ら考え、動き、チームを前に進める力という意味が込められています。

ここでは具体的なシーン別の意味や特徴を見ていきましょう。

シーン別の意味(ビジネス・政治・スポーツ)

1. ビジネスの場面:

主体的にタスクをこなし、周囲を巻き込みながら目標達成へ導く姿勢。

例:「このプロジェクトでは、彼が完全にイニシアチブを握っているね」

2. 政治の場面:

「国民発案制度」など、政策において主導権を持つことを指す。

例:「その政党は新しい経済政策でイニシアチブを取ろうとしている」

3. スポーツの場面:

試合の流れを支配し、優勢な状況を維持すること。

例:「前半は完全に日本がイニシアチブを握っていた」

このように「イニシアチブを取る」は、優位な立場で状況をリードするという共通の意味を持っています。

実は使い方によって意味が少し変わる

同じ「イニシアチブ」でも、使う動詞によって少しずつニュアンスが変わります。

- イニシアチブを「取る」:自ら進んで行動し、主導権を握る

- イニシアチブを「握る」:競争や駆け引きの中でリードする

- イニシアチブを「発揮する」:状況に応じて持ち前の主体性を発動する

使い分けることで、より適切に伝えることができます。

「イニシアチブを取る」人の特徴とは?

イニシアチブを自然に取れる人には、いくつか共通する特徴があります。

- 相手の話をよく聞き、状況を客観的に捉えられる

- 自分の意見をはっきり伝える勇気がある

- トラブルにも冷静に対応し、周囲の信頼を得ている

- 役職に関係なく、チームのために動ける

こうした人材は、上司・部下問わず組織内で重宝されます。中小企業のような少人数体制では、特にその価値が高まります。

■ 「イニシアチブ」の言い換え・類語一覧

「イニシアチブ」という言葉は、ビジネスシーンでよく使われる一方で、「ちょっとカタい」「伝わりづらい」と感じる人も多いかもしれません。

ここでは、イニシアチブの言い換え表現や、似た意味を持つ言葉を紹介します。

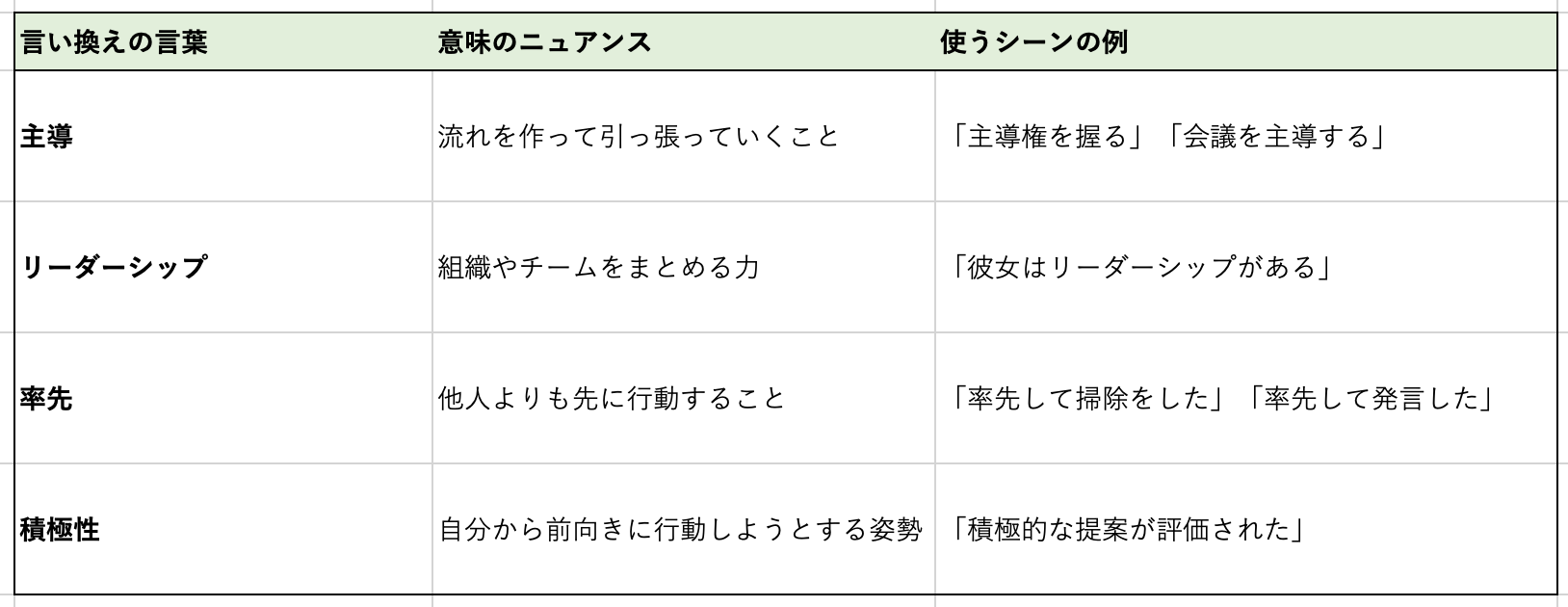

「主導」「リーダーシップ」「率先」「積極性」の違い

どれもイニシアチブと近い意味を持ちますが、

「イニシアチブ」=主導・率先・積極性・リーダーシップをすべて内包した行動力といえます。

「イニシアチブを取る」の自然な言い換え表現5選

- 主導する:「このプロジェクトを主導したのは彼です」

- リードする:「クライアントとの商談をリードしてください」

- 率先して行動する:「彼女は率先して改善提案を出してくれる」

- 前に出る:「誰も意見を言わないとき、彼が前に出た」

- 積極的に働きかける:「メンバーに積極的に声をかけた」

言い換えることで、状況に応じた柔らかさや具体性を出すことができます。

逆の意味=対義語も覚えておこう

イニシアチブの対義語としては、次のような言葉があります。

- 受け身:「言われたことだけをやる姿勢」

- 従属:「自分の意思を持たず、誰かの判断に従う」

- フォロワー:「リーダーに従う役割」

もちろん、常にイニシアチブを取ることが正解ではありませんが、場面に応じて“取れる側”になれることが、ビジネスにおいては大きな強みになります。

■ ビジネスで「イニシアチブ」を発揮するには?

「イニシアチブを取るって、具体的にどうすればいいの?」この疑問を持つ方は多いはずです。

ここでは、ビジネスシーンにおいて実際に使える例文や行動パターンを紹介します。

例文でわかる!使い方とニュアンス

「彼女は常にチームのイニシアチブを取っている」

⏩主導してチームを引っ張っている様子が伝わります。

「営業部が主導権を握る形でプロジェクトを進めた」

⏩イニシアチブの言い換え「主導権」を使ったパターン。

「積極的にアイデアを出すことで、会議のイニシアチブを握った」

⏩行動によって場をリードしているニュアンスです。

「イニシアチブを取る」具体的な行動例

①会議での発言を先にする

議論の方向性を示し、他の人も発言しやすくなります。

②資料作成を率先して引き受ける

負担を軽減し、感謝されると同時に信頼も得られます。

③現場で起きている課題に先回りして提案する

「言われる前に動く」ことが評価されます。

④周囲のサポート役として動く

自分の成果だけでなく、チーム全体を見て動けることがポイントです。

仕事で信頼される「イニシアチブの見せ方」

イニシアチブを発揮するには、「自分から動く」だけでなく、“周囲の人が動きやすくなるように働きかける”視点が大切です。

たとえば――

- 他部署に調整メールを送る

- メンバーの不安を先回りしてフォローする

- 成果の報告をチーム単位で共有する

こうした行動は目立ちにくいですが、積み重ねることで「信頼される存在」へとつながっていきます。

ちなみに、こうしたタスクや調整業務が見えにくくなりがちな職場では、プロジェクト管理ツール「シェアガント」を使えば、誰がどんな役割を担っているかをガントチャートやカンバンで可視化できます。

イニシアチブが“動き”としてチーム全体に共有されるため、“評価されにくい頑張り”を見える形に変えることが可能です。

■ 補足:政治・国際・公民での「イニシアチブ」の使い方

「イニシアチブ」という言葉は、ビジネスだけでなく、政治や国際関係、公民分野でも使われることがあります。ここでは、それぞれの分野での意味や使い方を見ていきましょう。

政治的イニシアチブとは?(国民発案の意味)

政治の文脈では、「イニシアチブ」は国民発案制度(initiative)のことを指します。これは、国民が法律の制定や改廃を直接提案できる制度で、「国民の主導による立法提案」とも言えます。

日本では導入されていませんが、スイスやアメリカの一部の州では制度として活用されており、「市民が政治に直接関与する手段」として知られています。

国際イニシアチブの具体例

国際的には、「〇〇イニシアチブ(例:気候変動イニシアチブ)」のように、ある国や団体が主導して進める政策・枠組みを指すことが多いです。

たとえば:

- 「グリーンイニシアチブ」=環境対策をリードする国際的な取り組み

- 「平和イニシアチブ」=紛争地域の解決に向けた外交努力

- 「デジタルイニシアチブ」=IT分野での先進的な政策導入

つまり、「誰が率先して世界を動かすか?」という視点で使われるのが特徴です。

公民授業で使うイニシアチブの用語説明

中学・高校の公民授業では、以下のように説明されることがあります。

イニシアチブ(initiative):国民が法律の制定や改正を提案する制度。直接民主制の一つ。

このように、教育現場では「政治参加」の一手段として紹介されることが多く、「国民が自ら行動し、社会を変える力」という意味で覚えられています。

■ まとめ:イニシアチブの理解が、ビジネスを前に進める

「イニシアチブ」とは、自ら考えて動き、チームや状況を前に進める力。リーダーでなくても、立場に関係なく発揮できる“信頼される人の行動”です。

この記事で紹介したように、

- 意味や使い方を正しく理解し

- 言い換え表現や例文で実感し

- 具体的な行動に落とし込む

ことで、あなたも今日からイニシアチブを発揮する側に立てます。

特に中小企業や少人数チームでは、こうした主体性が組織全体のスピードや柔軟性を大きく左右します。

また、プロジェクトや業務の進め方を可視化するツールを活用すれば、誰がどう貢献しているのか、イニシアチブを誰が取っているのかも明確になります。

たとえば、「シェアガント」のようなガントチャート・タスク管理機能を備えたツールなら、チーム全体の流れを一目で把握でき、行動力の見える化につながります。

“動く人が評価される”そんな組織を目指すなら、イニシアチブを学ぶだけでなく、「どう見せるか」も大切にしてみてください。