なぜタスク共有はうまくいかない?認識合わせでチーム連携を強化する方法【実践ツール付き】

プロジェクトが思うように進まないとき、その原因は「忙しさ」や「リソース不足」だけとは限りません。実は、メンバー間の“認識のズレ”が、予想以上に大きな影響を及ぼしています。

「そんなつもりじゃなかった」「聞いてなかった」「そこまでとは思ってなかった」──そんな小さなズレの積み重ねが、やがて大きな手戻りや信頼低下を引き起こすことも。

この“認識のズレ”は、オンライン中心の働き方や非対面のやりとりが増えた今、さらに深刻化しています。

本記事では、こうした「認識合わせ」の重要性に注目し、なぜズレが起きるのか、どうすれば防げるのかをわかりやすく解説。そして、実際の業務で活用できる「見える化」の仕組みやツールについてもご紹介します。

チーム全体が同じ方向を向いてプロジェクトを進めるために、今こそ「認識合わせ」の考え方を見直してみませんか?

■認識のズレが生むチームのストレスとトラブル

プロジェクト管理において、多くのマネージャーが頭を悩ませるのが「言った・言わない」「伝えた・伝わっていない」といったコミュニケーションの齟齬です。

この“認識のズレ”が生じる背景には、働き方の変化があります。とくにリモートワークの普及により、これまで雑談やちょっとした声かけで補っていた情報共有が難しくなりました。チャットやオンライン会議では、相手の表情や反応が読み取りづらく、「伝えたつもり」「分かっているつもり」が増えてしまうのです。

このズレが深刻なのは、気づきにくいままプロジェクトが進行してしまう点です。途中で「なんか違う」と気づいても、既にタスクが進んでいたり、納期が迫っていたりして手遅れになることも少なくありません。

さらに厄介なのは、ズレによる遅れやミスの責任を巡って、メンバー間の信頼が損なわれてしまうこと。本人は「言われた通りにやった」という認識なのに叱責されてしまえば、不満やモチベーション低下につながります。

このような状態が続くと、チームは“叱られないように動く”受け身のスタイルに変化し、結果として生産性が下がっていきます。つまり、認識のズレはマネジメント上の見えないコストをどんどん膨らませてしまうのです。

■認識のズレが起きる3つの原因とその正体

「ちゃんと伝えたはずなのに、なぜか違うものが返ってくる」──そんな経験はありませんか?

この“認識のズレ”が起こる原因は、実はちょっとした思い込みや状況の違いから生まれています。

特にプロジェクトでは、以下の3つの要素がズレを引き起こしやすいポイントになります。

① 記憶違いや思い込み

人は都合よく記憶を補完する傾向があります。特に忙しい業務の合間では、「たぶんこうだろう」「前もこうだった」という思い込みで判断してしまうことも多く、それがすれ違いの火種になります。

② 立場や背景の違い

マネージャーとメンバー、営業と開発、社内と社外──同じ言葉でも、立場が違えば受け取り方が変わります。「普通こうでしょ」という前提がそもそも共有されていないことも少なくありません。

③ 経験値の差

業務に慣れていない人ほど、アウトプットのイメージや使い道を具体的に想像することが難しくなります。「これで十分だろう」と思って出した成果物が、相手の期待に届かない──ということも、ズレの原因になりがちです。

こうした違いがあるなかで、「お互いわかっている前提」で仕事を進めるのはとても危険です。

「何のために、誰が、いつまでに、何をやるのか」を具体的に見える形にして共有することで、はじめて認識のすり合わせが可能になります。

ただし、これを対面なしで行うには、ちょっとした工夫とツールの力が必要です。

■タスクの“見える化”が必要な理由とツールの課題

認識のズレを防ぐためには、「誰が、いつまでに、何をやるのか」を明確にしておくことが不可欠です。

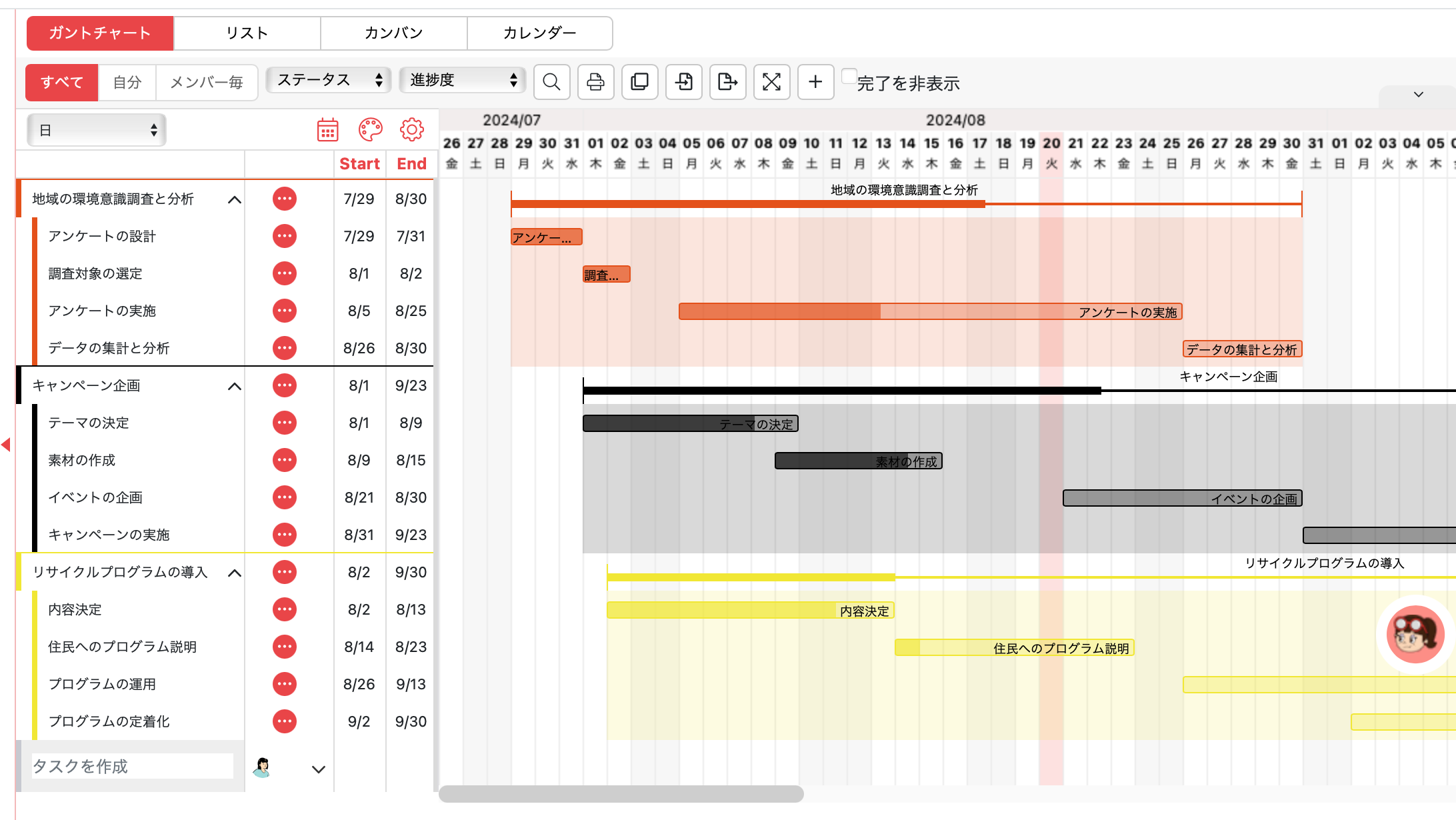

そこで活用されるのが「タスクの見える化」。なかでも、プロジェクト管理の定番として知られているのが「ガントチャート」です。

ガントチャートは、タスクとスケジュールを横軸で可視化し、プロジェクト全体の進捗を一目で把握できる便利なツール。誰がどの工程を担当し、いつまでに完了させるのかが視覚的にわかるため、チーム内での共通認識づくりに非常に役立ちます。

しかし、従来のガントチャートにはいくつかの課題もあります。

-

変更に弱い:タスクが増えたり、日程がずれたりした場合、都度手作業で修正が必要

-

リアルタイム共有が難しい:ファイルで管理していると、変更内容が他メンバーに伝わらない

-

情報が固定的:コメントや補足情報を記録しづらく、伝達ミスが起こりやすい

特に、オンライン・リモートで仕事を進める現代において、こうした課題は認識のズレを生みやすい要因になっています。

では、変化に柔軟に対応でき、チーム全体で“同じものを見る”状態をつくるには、どんな仕組みが必要なのでしょうか?

■「認識合わせ」を支援するシェアガントの実力とは

従来のガントチャートには「変更に弱い」「情報共有が遅れる」といった課題がありましたが、これを解決するのが、クラウド型のプロジェクト管理ツール「シェアガント」です。

シェアガントは、タスクやスケジュールの“見える化”をベースにしつつ、リアルタイム共有・変更反映・キャラクターによるサポート機能など、認識のズレを防ぐための工夫が詰まったツールです。

主な特長

- 直感的な操作でタスク作成が簡単:

縦軸にメンバー、横軸に期間を入力するだけで、誰が・いつまでに・何をやるのかが一目瞭然。 - タスクの階層化に対応:

親タスクの下に子タスク・孫タスクを追加して、細かい業務も整理・可視化できます。 - 変更即時反映&共有:

オンライン上での管理なので、スケジュール変更も即座にチーム全体に反映され、リモートワークにも最適。 - キャラクターサポートによる心理的安全性:

「締め切りが近いよ」「メッセージ未読かも?」といった伝えにくい情報は、キャラクターが代わりに伝えてくれるため、ストレスのないやりとりが可能に。

これらの機能により、チーム内で「何が、いつまでに、どのように行われるか」を誰もが同じ認識で把握できるようになります。まさに、“認識合わせ”を自然に支援する仕組みが整っているのです。

■プロジェクトを円滑に進めるための“実践的”活用術

どんなに便利なツールも、使い方次第でその効果は大きく変わります。

「認識合わせ」を確実に行い、プロジェクトをスムーズに進めるためには、シェアガントを以下のように活用するのがおすすめです。

ポイント①:ガントチャートを画面共有して会話する

オンライン会議や1on1の場では、ガントチャートを画面共有しながら進捗や課題を話すのが効果的です。「今やっている作業は、何のためか」「このタスクは何に繋がるのか」といった“目的”を確認することで、メンバーの視点がそろいます。

ポイント②:変更点はその場で即反映

予定の変更やタスクの追加があった場合、会話の流れでそのままガントチャートに反映することで、「言った・言わない」のズレを防げます。メンバーが同じ画面で最新情報を確認できるので、情報の取り違えも起こりにくくなります。

ポイント③:「目的」と「ゴール」の再確認を習慣化

タスクそのものに意識が向きがちですが、「このタスクは何を達成するためのものか?」を定期的に確認することが、認識のズレを防ぐうえで非常に重要です。ゴールを共有し続けることが、チームのベクトルをそろえる鍵になります。

こうしたちょっとした意識と工夫を積み重ねることで、チーム全体の“認識のズレ”は確実に減らすことができます。

そして、ズレのない状態でプロジェクトが進行すれば、結果としてマネジメントコストは減り、生産性が上がり、関係者全体の満足度も高まっていきます。

■まとめ:チームのパフォーマンスは、認識合わせで決まる

プロジェクトが予定通りに進まず、ミスやトラブルが頻発するとき、原因は「能力不足」ではなく、単純な“認識のズレ”かもしれません。

オンライン化が進む中で、メンバー同士の情報共有や認識合わせはより難しくなっています。そんな今だからこそ、「誰が・いつまでに・何を・何のためにやるのか」を明確にし、全員で共有する仕組みが必要です。

そのための第一歩が、“タスクの見える化”です。

そして、それをストレスなく、かんたんに実現できるツールとして「シェアガント」は非常に頼れる存在です。

チーム全員が同じ認識を持ち、迷いなく行動できる環境を整えることは、結果として最大のアウトプットに直結します。

「ちゃんと伝わっているかな?」と不安になったことがある方は、ぜひ一度、“認識合わせ”を見直してみてください。

その小さな工夫が、大きな成果につながるかもしれません。