先延ばし癖を治したいあなたに。【今すぐ使える5つのステップ】アプリやツールも紹介

「やらなきゃいけないのに、なぜか手をつけられない」

そんな“先延ばし癖”に悩んだ経験はありませんか?

本当に重要なことや、やるべきことほど、なぜか後回しにしてしまうことがあります。この悩みは、学生から社会人まで多くの人に共通しています。そして、後回しにした自分を責めてしまう悪循環に陥る人も少なくありません。

たとえばリモートワークの場合、自宅という自由な環境では、仕事とプライベートの境界線が不明確になることで「後でやればいいや」と考える機会が増えるかもしれません。

しかし、先延ばし癖とは

「怠け」ではなく、脳の反応や環境によって引き起こされる自然な現象です。

そして、誰にでも起こりうることであり、克服するための方策も数多く存在します。

この記事では、そんな先延ばし癖を克服するための5つの具体的な方法をご紹介します。

どれも今日から実践できる内容で、「やる気が出ない自分」から「行動できる自分」へと一歩を踏み出すサポートになるはずです。

■「先延ばし癖」がひどくなる原因とは?

まずは、自分がなぜ先延ばししてしまうのか、その原因を知ることがとても大切です。

ここでは、先延ばし癖を招く主な3つの要因を紹介します。

1.心理的ハードルが高すぎる

先延ばし癖の背景には、完璧主義や不安感、決断疲れといった心理的な要因が隠れていることがあります。

-

- 「完璧に仕上げたいから、手をつける前に疲れてしまう」

- 「間違えたくないから、やる前から不安になる」

- 「一つひとつの選択が重くて、決めるのに時間がかかる」

こうした心のクセが、タスクへの着手を難しくし、「後でやろう…」につながってしまうのです。

特に、人に頼るのが苦手な人ほど、「全部自分でやらなきゃ」と思い込んで、気づけば抱え込みすぎていることも。

2.環境からの誘惑が集中力を奪う

現代は、気が散る要因にあふれた社会です。スマートフォンの通知、SNSの誘惑、部屋の片づけ、急に思い出す別のタスク…。私たちの脳は、常にたくさんの「やりたいこと・やるべきこと」に囲まれています。

特に、仕事とプライベートの境界が曖昧な環境では、「あとでいいか」と考えてしまいやすくなります。これは意志が弱いからではなく、脳が自然と刺激の強い方に流れてしまう仕組みがあるから。

そのため、先延ばし癖の改善には、環境そのものを整える工夫が重要になります。

3. 特性によって先延ばしが起きやすいこともある

先延ばし癖は、誰にでも起こりうることですが、なかにはADHD(注意欠如・多動症)などの発達特性が影響している場合もあります。

ADHDの傾向を持つ人は、

-

- 注意が逸れやすい

- タスクの優先順位をつけるのが難しい

- 時間感覚がつかみにくい

といった特性から、タスクを後回しにしてしまうことがあります。これは「怠け」ではなく、その人の認知や集中の仕方に特徴があるだけです。

近年では、ADHDの特性に合わせたタスク管理術やサポートツールも増えており、工夫次第で先延ばしの悪循環から抜け出すことは可能です。

■今日からできる!先延ばし癖を克服する5つの具体策

ステップ1:目標を「小さく」「明確」にする

先延ばし癖を克服する第一歩は、目標を具体的に設定すること。

「何となくやらなきゃ…」という曖昧な状態では、脳が“めんどう”と判断して後回しにしがちです。

おすすめのフレームワーク:

ここで活用したいのが「SMART」フレームワーク。

目標設定を以下の5つの観点から見直すことで、行動に移しやすくなります。

-

- S(Specific:具体的) – 「何をするか」をはっきりさせる

- M(Measurable:測定可能) – 結果や進捗を数字などで見える化する

- A(Achievable:達成可能) – 今の自分にできそうな範囲で設定する

- R(Relevant:関連性) – 今の目的や課題に合っているか確認する

- T(Time-bound:期限付き) – 「いつまでにやるか」を明確にする

「来週までに資料を作る」ではなく、「木曜までに資料の構成案を作る」と言い換えるだけでも、行動に移しやすくなります。

さらに、目標を“見える化”することも、行動のハードルを下げるために有効です。

ツールを使って、目標と進捗を“見える化”:

目標を具体的にしたら、次は進捗を把握しやすい仕組みをつくることが大切です。

そこで役立つツールの1つが、プロジェクト管理ツールです。

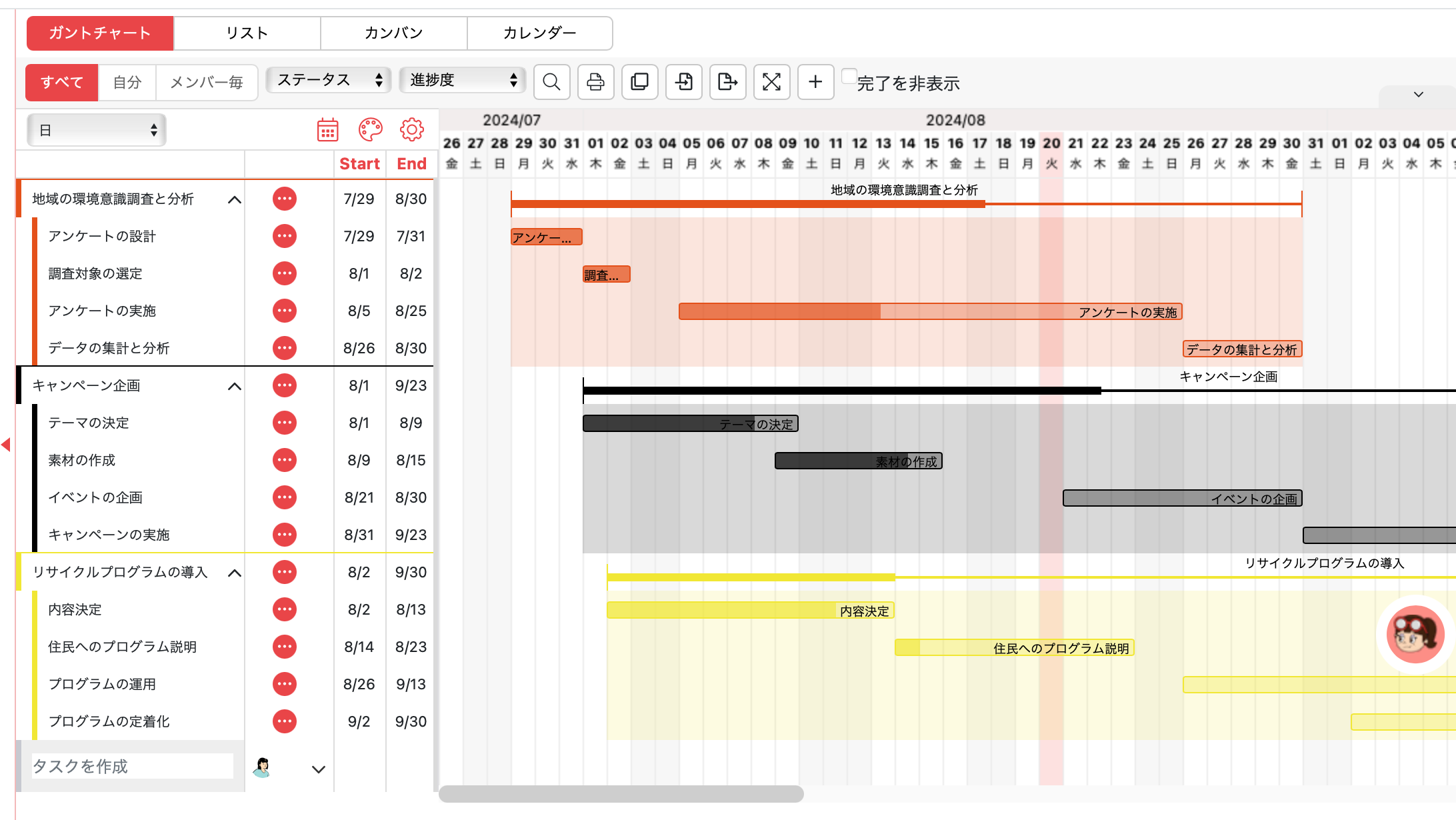

たとえば「シェアガント」は、使いやすいガントチャート機能を備えたツールで、個人・チーム問わずタスクの進捗を視覚的に管理できます。タスクに期限を設定したり、細かく分けて並べたりすることで、「今やるべきこと」が明確に見えるようになります。

また、シェアガントにはキャラクターによるリマインド機能や、チーム間での心理的安全性をサポートする機能もあり、忙しい中でも前向きにタスクに向き合えるよう設計されています。

「目標を立てたけど忘れてた…」「やろうと思ってたのに放置してた…」という状況も、ツールの力を借りれば防ぎやすくなります。

ステップ2:タイムブロッキングで”迷い”をなくす

先延ばし癖を克服するもう一つの有効な方法は、「タイムブロッキング」という時間管理の手法を取り入れることです。

タイムブロッキングとは:

タイムブロッキングとは、あらかじめ1日のスケジュールを時間単位でブロック(区切り)する方法です。この方法を使うことで、特定の時間帯に特定のタスクに集中でき、他の活動に気を取られにくくなります。

たとえば…

-

- 09:00~10:00 → メールチェック

- 10:00~12:00 → プロジェクト資料作成

- 13:00~13:30 → 昼食&休憩

- 13:30~15:00 → 会議準備

というふうに、あらかじめ「何を・いつやるか」を決めておくことで、余計な迷いがなくなり、自然と手が動きやすくなります。

おすすめのツール:

タイムブロッキングは手書きのノートやスケジュール帳でも気軽に実践でき、デジタルツールを活用することでさらに効率よく行えます。GoogleカレンダーやOutlookなどのデジタルツールを使えば、

-

- 予定をブロックで登録

- リマインダー通知

- 他ツールとの連携

といった機能で、スムーズに実践できます。

集中力を高める時間のブロック方法:

タイムブロッキングでは、作業の効率を最大限に引き出すために、自分が最も集中できる時間帯を見つけることが重要です。

例えば、午前中に集中力が高い人は、その時間帯に最も重要なタスクを設定することで、仕事の質を向上させることができます。 さらに、連続して作業を行うだけでなく、休憩時間も計画に含めることが大切です。

ステップ3:タスクを“5分でできる”サイズに分割する

「大きすぎるタスク」は、見ただけで疲れてしまいます。そこで有効なのが、タスクを小さな単位に分割し、一つ一つ段階を踏んで進めていく方法です。

「とりあえず5分だけやってみよう」と思えるくらいに、タスクを細かく分けておくことが大切です。

分割の具体例:

たとえば、「クライアント向け資料作成」の場合は以下のように分割できます:

-

- データを集める

- 図表を挿入する

- 章ごとの構成を考える

- 冒頭文だけ書く

- 上司にチェックを依頼する

このように分ければ、1つ終わるたびに達成感が得られ、モチベーションも維持しやすくなります。

おすすめはプロジェクト管理ツール:

タスクを分割する際に、プロジェクト管理ツールを活用するとさらに効率が上がります。タスクを小分けにしながら、

-

- 期限設定

- 優先順位の整理

- 進捗のチェック

も簡単にできます。

「できた!」という感覚が目に見えるだけで、自然と前に進みやすくなります。

★プロジェクト管理ツールに関するこちらの記事もおすすめです:

ガントチャートの使い方と活用術!【2024年】デメリットへの対処法まで

ステップ4:ポモドーロ・テクニックで集中をつくる

時間管理の中でも特に効果の高い方法として「ポモドーロ・テクニック」があります。このテクニックは、集中力を維持しつつ、効率よくタスクをこなすための方法で、先延ばし癖を克服する強力なツールとなります。

ポモドーロ・テクニックとは:

-

- 25分作業 → 5分休憩 を1セットとし、これを繰り返す方法。

- 4セットごとに15〜30分の長めの休憩を入れる。

このサイクルにより、「集中しすぎて疲れる」「ダラダラやってしまう」どちらの問題も防ぎやすくなります。

短時間の集中は、「とりあえず25分だけやってみよう」という心理的ハードルの低さも魅力。先延ばし癖の克服に非常に相性のよい手法です。

ポモドーロ・テクニックの注意点:

25分作業の間は、タイマーが鳴るまで集中して作業を続けましょう。この間は、メールやチャットを見ないなど、作業に集中できる環境を整えます。

また、25分作業のあとや、4セットが終わった後は、作業がどれだけスムーズに進んでいても必ず手を止めて休憩してください。

こうすることで、次の作業時間のモチベーションが維持され、集中力を保ちながら長時間の作業が可能になります。

タイマーアプリを活用しよう:

手元のキッチンタイマーでもOKですが、専用アプリを使うとさらに便利です。

例:

-

- Focus To-Doポモドーロ+ToDoリスト機能つき

- Forest:スマホを触らないと木が育つ、癒し系アプリ

アプリによっては「どれだけ集中できたか」を記録できる機能もあり、モチベーション維持にも効果的です。

ステップ5:振り返りと“軽めの報告”で自分を調整する

最後のステップは、定期的に振り返ること。

これは、自分を責めるためではなく、「うまくいってること」「改善できそうなこと」を見つけて、次に活かすための行動です。

自分で自分にフィードバックする習慣:

1日の終わりや週末に、以下のような問いかけをしてみてください。

-

- 今日は何ができた?

- 何がうまくいかなかった?

- 次はどうしてみよう?

こうした“リフレクション(振り返り)”によって、タスク管理の改善ポイントや、自分の傾向(朝は集中できる、午後は気が散るなど)が見えてきます。

「人に話す」だけで行動は変わる:

可能であれば、誰かに軽く報告する機会を作るのもおすすめです。

たとえば、「この週末は○○をやる予定」など、家族や友達に話しておくだけでも、行動につながりやすくなります。

チームで働いている人は、定例ミーティングや進捗報告の時間にちょっとだけでも自分の行動を振り返る機会を持ちましょう。

ツールで「ゆるく見える化」するのも◎:

日記アプリやメモアプリ、プロジェクト管理ツールなどを使って、タスクの進捗や完了記録を残しておくと、自分への“ゆるい報告書”になります。

進捗が可視化されることで「思ったより進んでるじゃん!」と実感できることも。

視覚的に前進を確認できるだけで、モチベーションはぐっと高まり、先延ばしの悪循環から抜け出す力になります。

■さいごに

先延ばし癖は、誰にとっても身近な課題です。「やらなければ」と思っていても行動に移せないのは、意志の弱さではなく、脳の働きや環境、あるいは心理的なハードルによるものです。

だからこそ、先延ばし癖を克服するためには、根性論ではなく、具体的な対処法と仕組みづくりが大切です。

本記事では、5つの方法を紹介しました。

- 目標を具体的に設定すること

- 時間をブロックで管理すること

- タスクを細分化して進めること

- 集中力を高めるテクニックを取り入れること

- 定期的な振り返りとフィードバックを行うこと

どれか一つでも、自分に合う方法から取り入れてみるだけで、行動は確実に変わっていきます。そして、こうした工夫を支えてくれるのが、プロジェクト管理ツールや時間管理アプリといったツールの存在です。

これらは、先延ばしを克服するための“補助輪”のような役割を果たしてくれます。

すべてを一度に完璧に実践する必要はありません。まずは、自分に合った方法から、少しずつ始めてみてください。