AIエージェントの事例を徹底紹介|身近な例・ChatGPTとの違い・ビジネス活用まで“実例で”わかる

AIエージェントは、ここ数年で一気に注目が高まった分野です。

しかし「ChatGPTとどう違うのか」「実際にどんな場面で使われているのか」までは、まだイメージしづらい方も多いかもしれません。

本記事では、AIエージェントをできるだけわかりやすく理解できるよう、

- ChatGPTとの違い

- 身近で使われているAIエージェント

- 業務別の具体的な活用例

- 中小企業が導入しやすいAI活用のステップ

など、身近な例からビジネスでの活用シーンまで“実例ベース”で整理します。

はじめてAIに触れる方でも読み進めやすい内容になっていますので、参考にしてみてください。

■ AIエージェントとは?まずは超シンプルに理解する

AIエージェントとは、状況を理解し、判断し、行動まで自動で行うAI のことです。

「自律的に動く」「タスクを実行できる」という点が大きな特徴です。

たとえば、

- 情報を集める

- 内容を分析する

- 最適な選択肢を判断する

- 必要な操作を実行する

という一連の流れを、人が細かく指示しなくても進められます。

なぜ注目されているのか

ここ数年で注目度が高まった理由は、次のような背景があります。

- 生成AIの進化で「会話+行動」が可能になった

- 業務の自動化需要が一気に拡大した

- 中小企業でも使えるAIツールが増えた

難しい専門知識がなくても扱えるサービスが増えたことで、「AIに任せられる仕事」が広がり、導入のハードルが下がってきています。

AIエージェントの理解は、この基本だけ押さえておけば十分です。

■ AIエージェントはChatGPTと何が違う?

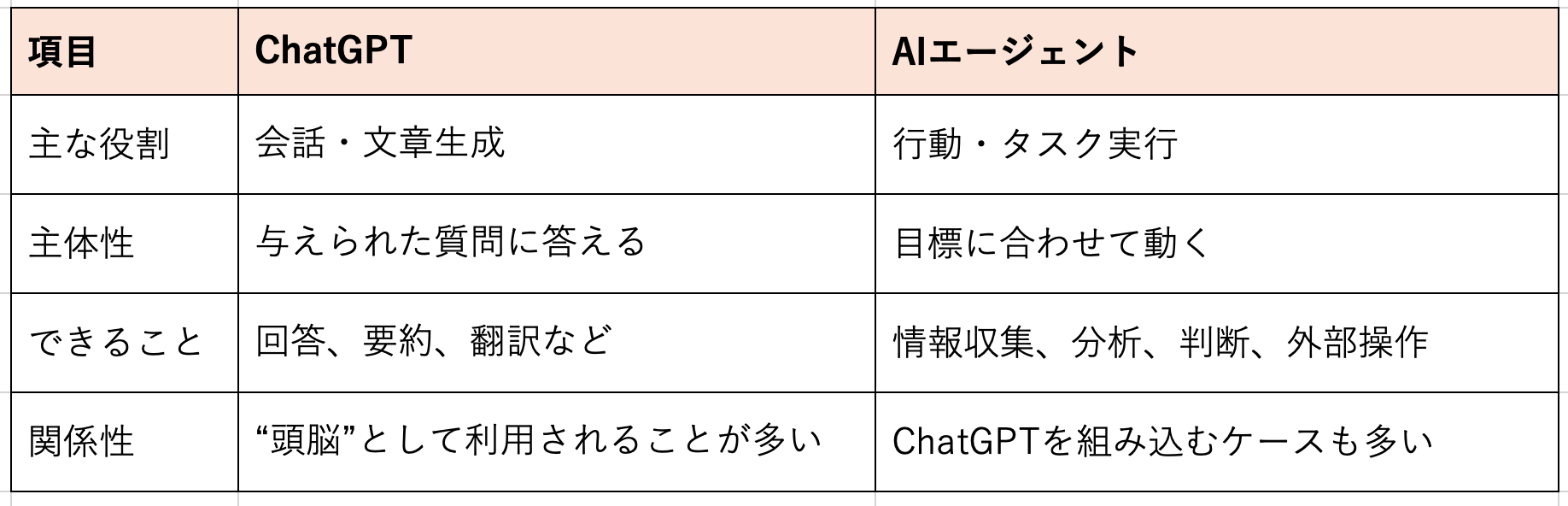

AIエージェントとChatGPTは、よく一緒に語られることが多いですが、役割ははっきりと異なります。

簡単にまとめると、ChatGPTは“会話や文章をつくるAI”、AIエージェントは“目的に向けて動くAI” と考えるとイメージしやすいです。

ChatGPT:知識・文章生成・会話に強いAI

ChatGPTは、与えられた質問や文章に対して、

- 回答する

- 文章を作成する

- まとめる

- 翻訳する

といった “言語処理”に特化したAI です。

ユーザーが質問した内容に対し、情報をもとに回答を返すことが中心で、自らツールを操作したり、外部サービスを連携して行動することは基本的にありません。

AIエージェント:目的達成に向けて“行動するAI”

AIエージェントは、会話に加えて、タスクの実行・判断・操作までを担える AIです。

たとえば、

- 必要な情報を自動で集める

- 課題に合わせて最適な行動を選ぶ

- 外部ツールを操作してタスクを実行する

といったように、目的に向けた一連のステップを“自律的に”進めます。

ChatGPTが「答えるだけ」で終わるのに対して、AIエージェントは“動く”ところまで踏み込む ところが大きな違いです。

ChatGPTを組み込んだAIエージェントも存在する

最近は、ChatGPTの会話能力を“頭脳”として取り入れ、そこに行動力をつけたAIエージェントも増えています。

たとえば、SalesforceのEinstein GPTなどがその代表例です。

ChatGPTとAIエージェントは対立するものではなく、ChatGPTを基盤にした「行動できるAIエージェント」 が次々と登場してきている状況です。

違いをシンプルにまとめると

この違いを押さえておくと、「どこまでAIに任せられるのか」「どの業務に適しているのか」が理解しやすくなります。

次の章では、さらにイメージが深まるように、AIエージェントの“身近な例”を紹介します。

■ 【身近な例】初心者でもイメージしやすいAIエージェント5選

AIエージェントというと難しい技術のように感じるかもしれませんが、実は日常のあちこちに存在しています。

ここでは、初心者でも「これもAIエージェントなんだ!」とイメージしやすい代表例を5つ紹介します。

① スマートスピーカー(Alexa / Google Home など)

「電気をつけて」「今日の天気は?」と話しかけるだけで、情報取得から家電操作まで動いてくれるスマートスピーカーもAIエージェントの代表格です。

- 音声を認識して意図を理解する

- 必要な情報を取りに行き、行動する

- 使うほど生活パターンを学習する

このように「音声認識 → 意図を判断 → 動作実行 → 継続学習」のプロセスを自律的にこなすスマートスピーカーは、AIエージェントの身近な例と言えます。

② Googleマップの最適ルート提案

移動ルートの提案もAIエージェント的な振る舞いです。

- 渋滞・事故のリアルタイム情報を取得

- 状況が変わればルートを組み直す

- 最短で目的地に着くための“判断”まで自動化

ただの地図アプリではなく、環境の変化に合わせて“最適行動を選ぶ”点がまさにAIエージェントの機能と一致します。

③ ECサイトのレコメンド機能

Amazonや楽天などで表示される「あなたへのおすすめ」。

これも、

- 過去の行動データから嗜好を分析

- その時の状況に合わせて最適な商品を選び

- “行動”として提案する

状況に応じてパーソナライズされた提案を行う点で、購買体験を向上させるAIエージェントの機能と言えます。

④ 自動掃除ロボット(ルンバ)

ルンバは家庭内で活躍するAIエージェントです。

- 部屋の形状や障害物をセンサーで把握し

- 最適なルートを計算し

- 走りながら学習して効率化していく

という、人間顔負けの“状況判断 × 行動”を行います。人手を介さず家中をくまなく掃除してくれるロボット掃除機は、まさに家庭に入り込んだAIエージェントと言えるでしょう。

⑤ メールの自動振り分け・重要メール判定

Gmailの「重要」「その他」自動振分けや、迷惑メールフィルタリングもAIエージェントと言えます。

- メール内容を理解

- 優先度を判断

- 自動で分類・隔離

このようにAIがユーザーの代わりにメールを取捨選択してくれるおかげで、毎日大量に届くメールの中から本当に重要なものに集中できるのです。

■ 【ビジネスで進む】業務別AIエージェントの活用例8選

続いては、実際の企業が導入している “ビジネス向けAIエージェント” の例を、用途別にわかりやすく紹介します。

① 営業(インサイドセールス・フィールドセールス)

AIエージェントは営業活動の自動化にも広く使われています。

- リード(見込み客)の自動収集とスコアリング

- 見積メール・フォローアップの自動送信

- 未返信への自動リマインド

日本国内のサービス例としては、営業支援AIツールの「Magic Moment Playbook」があります。

同ツールでは商談記録の自動入力や次のアクション提案までAIがチャット上で支援し、TeamsやSlackと連携してCRMを自動更新するなど、営業フロー全体をシームレスにサポートします

(出典:Magic Moment)

② 会議・議事録

会議中の「記録する負担」をAIが引き受けます。

- 会話内容の文字起こし

- 決定事項・論点の要約

- 会議後のレポート生成

手軽に使える無料のAI議事録サービスも多く登場しており、例えば以下のようなツールがあります

③ プロジェクト管理(AIガントチャートで工数削減)

プロジェクト管理は、AIエージェントの活用メリットが特に大きい領域です。

タスク整理・スケジュール作成・進捗の把握──これらは本来、担当者の経験や勘に依存しがちで、ミスや負担が生まれやすい部分です。

シェアガントが提供する AIガントチャート は、ここを自動化してくれるAIエージェントとして機能します。

AIが行うこと:

- プロジェクトの目的やタスク概要を入力するだけで

タスク分解→ガントチャート生成まで自動化 - 日付・依存関係・優先度もAIが補完

導入企業のメリット:

- ガントチャート作成時間が大幅に削減(30分→数分レベル)

- 担当者による「タスクの抜け漏れ」を防止

- プロジェクト計画の精度が安定し、メンバー間の共有もスムーズに

“計画作りの手間”をAIが肩代わりし、人はプロジェクトの意思決定やコミュニケーションに集中できる のが最大の価値です。

④ カスタマーサポート

AIチャットボットは“AIエージェント化”が最も進んでいる領域です。

- よくある質問への自動回答

- 文脈に応じた情報検索

- 必要なら人間オペレーターへ引き継ぎ

AIエージェントが一次対応を担うことで、24時間いつでも顧客対応ができる上、複雑な案件のみを人間が処理すればよいためサポート担当者の負担軽減にもつながります。

⑤ 採用・人事(AI面接官 × 自動スクリーニング)

人材領域では AIが一次面接官 を担うサービスも登場しています。

たとえば、「SHaiN(シャイン)」は24時間いつでも受験可能なAI面接サービスで、企業ごとに設定した求める人物像に合わせてAIが質問を行い、応募者の回答内容を分析・スコアリングします。

これにより、人間の面接官を介さずとも候補者の適性をある程度見極めることが可能となり、採用の初期プロセスを効率化できます。

加えて、応募者の自動スクリーニングもAIが支援しています。大量に寄せられる応募書類やエントリー情報をAIが読み取り、設定した条件に合致する候補者をピックアップしたり、優先度順にリスト化してくれます。

(出典:SHaiN)

⑥ 経理・バックオフィス

“紙の処理”からAIが解放してくれる領域です。

- 請求書の自動読み取り(AI-OCR)

- 経費の自動チェック

- 月次レポートの自動生成

国産のWebサービス「AIアナリスト」では生成AIを用いてアクセス解析レポートに現状解説と改善提案を自動追記する機能がリリースされています。

(出典:PR TIMES)

⑦ ソフトウェア開発(エンジニア支援)

コードを書く仕事もAIエージェントで変わりつつあります。

GitHubが提供する「Copilot(コパイロット)」は、開発者の“AIペアプログラマー”とも称されるサービスで、コメントや関数名の入力に応じてAIが続きをコードとして提案・自動補完してくれます。

実際、Copilotなどの生成AIを利用すると、ボイラープレートとなる定型コードや単体テストコードの作成時間が大幅に短縮されることが報告されています。

(出典:GitHub Copilot)

⑧ 社内ITヘルプデスク

社内の「ITわからない問題」にも、AIエージェントが活用されています。

たとえば「PKSHA AI Helpdesk」では、社内の各種マニュアルやナレッジ文書をAIが事前に読み込み、問い合わせ内容に対する回答を自動生成します。

AIが対応できなかった場合のみ人間の担当者にエスカレーションされるため、一次対応の大部分をAIが肩代わりしサポート要員の負担を大幅に減らすことができます。

(出典:PKSHA Technology)

■ 【中小企業向け】どこから導入すればいい?

AIエージェントは難しい技術のように見えますが、導入はもっとシンプルです。大切なのは、「いきなり複雑な領域に手を出さないこと」です。

まずは小さく試し、効果を確認しながら広げるのが成功のポイントです。

ここでは、中小企業が取り入れやすい導入ステップを紹介します。

① “負担の大きい作業”から小さく試す

最初の一歩は、「いま負担になっている作業」を洗い出すことです。

時間がかかる・毎回同じ作業をしている、といった業務はAIエージェントが得意とする分野です。

例として、

- 会議の議事録作成

- 定例の報告資料づくり

- 顧客からのよくある質問への対応

- プロジェクトの進捗管理(タスクの洗い出し・期日の整理)

などがあります。

特に「進捗管理」や「タスク整理」は、小さなチームほど担当者に負担が集中しがちです。

後ほど紹介するように、プロジェクト管理ツールでは、AIが計画作成をサポートする機能もあり、まず試す領域として相性が良い分野です。

② 業務プロセスに“組み込めるか”を確認する

AIエージェントは便利でも、「既存の業務とどうつなぐか」が定着の鍵です。

ポイントは、

- どのタイミングでAIに渡すか

- どこを自動化し、どこを人が判断するか

- 情報の流れにムリがないか

このあたりを整理しておくと、導入後の混乱を避けられます。

特に進捗管理やタスクの割り振りなどは、業務フローに直結するため、後からの調整が楽になります。

③誰でも使える“直感的なツール”を選ぶ

導入がうまく進まない理由の多くは、ツールが難しかったり、一部の人しか使えなかったりするケースです。

- UIがシンプル

- 説明なしでも触れる

- 手順が複雑すぎない

こうしたポイントを備えたツールは、社内で自然に浸透しやすくなります。

「専門知識がなくても扱える」「タスク管理や進捗共有が直感的にできる」ツールは、中小企業でも導入しやすい代表的なタイプです。

④ 成果を小さく測りながら広げる

AIエージェントは、“小さく成功させる”ほうが結果的に定着しやすくなります。

たとえば、

- 工数がどれだけ減ったか

- ミスがどれくらい減ったか

- メンバーの負担はどう変わったか

こうした効果を“短いスパン”で確認しながら、

「一つのチーム → 別のチーム → 全体へ」と段階的に広げていくのが理想です。

■ プロジェクト管理はAIエージェントと相性がいい

AIエージェントは「情報を整理し、判断し、行動する」ことが得意です。

一方、プロジェクト管理はタスクの整理・スケジュールの作成・進捗の把握・必要な調整といった“連続した意思決定”の積み重ねで成り立っています。

この特性から、プロジェクト管理はAIエージェントとの相性が非常によく、実際に多くの企業で導入が進んでいる領域です。

タスクの洗い出し・計画立案はAIが得意とする分野

プロジェクトを進めるうえで大きな負担となるのが、

- タスクを並べて整理する

- 期間を設定する

といった“計画作成の初期作業”です。

AIエージェントは、入力された情報をもとに必要な工程を推定し、全体の流れを自動で組み立てることができます。

プロジェクトの種類はさまざまでも、「目的 → 必要な工程 → タスク化 → 日程化」という流れは共通しています。この“型”をAIが支援することで、初心者でも無理なく計画を作れるようになります。

シェアガントの「AIガントチャート」は、その代表的な例

シェアガントが提供する AIガントチャート は、まさに“AIエージェント的な役割”を担う機能です。

プロジェクト名とキーワードを入力するだけで、AIが必要なタスクとスケジュールを自動生成します。

難しい設定は不要で、

- プロジェクト作成

- AIモードON

- キーワードを入力

という 3ステップでガントチャートが完成 します。

生成された計画は

- 後から自由にカスタマイズ可能

- 何度でも再生成OK

- 経験の少ないメンバーでも扱える

という特徴があり、中小企業でも使いやすいのがポイントです。

チーム全体の“情報共有のズレ”を減らせる

プロジェクト管理でよく起きるのが、

- 誰が何を担当しているかわからない

- 期日の認識がズレている

- 遅れに気づくのが遅くなる

といった“情報の錯綜”です。

AIエージェントが計画作成や進捗の整理を支援すると、最初の段階で情報が整っている状態 をつくれるため、後のコミュニケーションが大きく楽になります。

さらにシェアガントでは、心理的安全性を大切にしたキャラクターサポート機能によって、「言いづらいことをやさしく伝える」工夫もされています。

プロジェクト管理とAIは、作業面だけでなく“チームが働きやすい環境づくり”にも寄与する組み合わせです。

■ まとめ|AIエージェントは「身近」でも「業務」でも確実に広がっている

AIエージェントは、スマートスピーカーのような身近な存在から、営業・会議・採用・経理・ITサポートなど、あらゆるビジネスシーンに広がっています。

その共通点は“人の判断や行動をサポートし、代わりに動いてくれる存在”であることです。

生成AI単体とは違い、AIエージェントは「入力→出力」だけでは終わらず、

- 情報を集めて整理し

- 目的に合わせて判断し

- 必要なアクションを自動で実行する

という、“実務で使えるレベルの自動化”を担えるのが強みです。

AIエージェントは「未来の話」ではなく、すでに実務で使い始めることで成果が出る技術 です。

業務の中で「ここ、毎回大変だな」「人によってバラつくな」と感じるところがあれば、そこがAIエージェント導入の第一歩になります。

この記事が、あなたの職場でAI活用を考えるきっかけになれば嬉しいです。