議事録の取り方完全ガイド|上手い人のコツ・AI活用・おすすめアプリ比較まで

「議事録を取るのが苦手」「メモが追いつかない」「後から見返すと、何が決まったのか分からない」——そんな経験はありませんか?

議事録は、単なる会議の記録ではなく、チーム全員の認識をそろえ、行動を前に進めるための重要なツールです。

しかし、ただ一言一句を書き起こすだけでは、時間と労力がかかるわりに活用されない「眠った資料」になってしまいます。

本記事では、議事録が上手い人のコツから、リアルタイムでの取り方、AIやアプリの活用方法、そしておすすめツール比較までをまとめました。

明日からすぐに実践できるテクニックで、あなたの議事録スキルを一段アップさせましょう。

■ 議事録の取り方を見直すべき理由

議事録は会議後の成果物ではなく「会議中の武器」

多くの人は、議事録を「会議が終わった後に作るもの」と考えがちです。

しかし、本当に効果的な議事録は会議中からすでに役立つ存在です。会議の流れを整理しながら記録することで、議論の脱線を防ぎ、結論を明確にする助けになります。

たとえば、会議の途中で「この件、決定ですか?」と議事録係が確認するだけで、その場で認識のずれを防ぐことができます。

つまり、議事録は単なる記録係ではなく、会議の舵取り役の一部でもあるのです。

精度が低い議事録が招く3つの問題

- 誤解や情報の食い違い

曖昧な書き方や抜け漏れがあると、後日「そんな話はしていない」というトラブルが発生します。 - タスクの漏れ・期限遅れ

決定事項が記録されていないと、誰が何をいつまでにやるのか不明確になり、進行が遅れます。 - 会議時間の無駄

議事録が不十分だと、同じ議題を繰り返し話し合うことになり、生産性が落ちます。

こうした問題を防ぐためにも、議事録の取り方をアップデートすることが大切です。

最近は、シェアガントのように会議内容をタスク化してチーム共有できるツールも登場しており、「記録→共有→実行」の流れを効率化できます。

■ 議事録が上手な人の特徴と習慣

1. 事前準備力(アジェンダ把握・キーワード予測)

上手な議事録係は、会議が始まる前にすでに「戦闘準備」ができています。

具体的には、配布されたアジェンダ(議題リスト)を確認し、想定されるキーワードや決定事項のポイントを頭の中で整理します。

例えば「予算」「納期」「担当者」など、会議中に必ず押さえるべき情報をあらかじめリスト化しておくのです。

2. 要点を抽出する瞬発力(結論ファースト思考)

上手な議事録は、文章の冒頭に結論が来ます。

「何が決まったのか」をまず書き、その後に背景や補足を記録する形です。

これはプレゼンやビジネスメールの基本と同じで、読み手が最短で重要情報にたどり着けます。

3. 聞きながら整理する構造化スキル

議事録上級者は、会話をそのまま書き写すのではなく、「決定事項」「検討中」「保留」などカテゴリに分けながら記録します。

会議後の整理時間が短縮され、読みやすいドキュメントになります。

■ リアルタイムでメモを追いつかせるコツ

会議中の議事録取りで一番多い悩みが「メモが追いつかない」です。

発言のスピードは待ってくれず、書き漏らした内容は後から思い出そうとしても難しいことがほとんどです。

そこで、リアルタイムで正確に、かつ効率よくメモを取るための具体的な工夫をご紹介します。

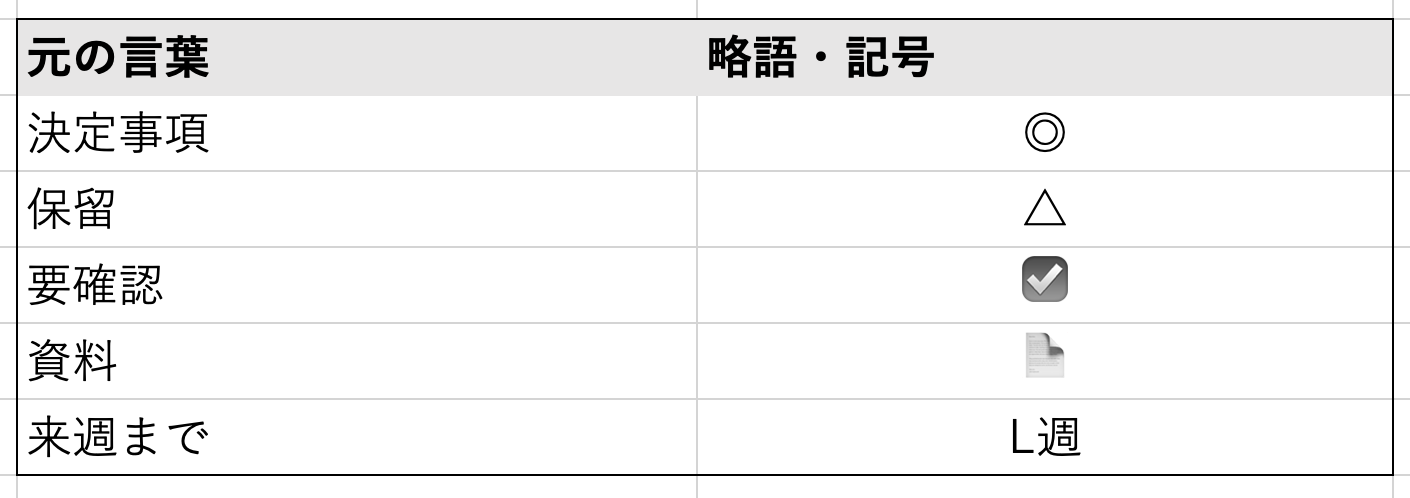

コツ1. 略語・記号・マークの活用

長い言葉を全部書いていては、あっという間に発言が先に進んでしまいます。

上手な人は、独自の「略語辞書」を頭の中に持っています。たとえば以下のように簡略化します。

こうした記号や略語は、事前にチームで共有しておくとさらに効果的です。

同じマークを使えば、複数人が取った議事録でもすぐに意味を理解できます。

コツ2. 決定事項と議論内容を分ける

議事録が分かりにくくなる大きな原因は、「決定事項」と「議論の流れ」が混ざってしまうことです。

会議後に見返したとき、何が最終的に決まったのかが一目で分かる状態が理想です。

具体的には:

- 決定事項専用の行や列を作る

- フォント色や背景色を変える

- 「◎」や「決」といったラベルをつける

シェアガントのようなプロジェクト管理ツールを使えば、議事録内の決定事項をそのままタスクに変換し、ガントチャート化できます。

コツ3. 図・表・タイムスタンプで補足する

会議内容をすべて文章で残そうとすると、どうしても文章量が増えて読みづらくなります。

そこで、ポイントごとに図や表を入れると、情報が整理され、読み手も理解しやすくなります。

例えば:

- 案Aと案Bの比較 → 2列の表でまとめる

- 作業の流れ → 簡単なフローチャートにする

- 重要な発言の時間 → 「10:32」などタイムスタンプを入れる

タイムスタンプは、会議の録音や動画がある場合に特に役立ちます。後から該当部分をすぐに再生でき、細部まで正確に確認できます。

補足:リアルタイムで書けないときの対応

どうしても追いつかない場合は、潔く要約メモ+録音に切り替えるのも手です。

ただし、録音は必ず社内ルールや法的な承認を得てから行いましょう。

録音データはあくまで補助資料とし、その場で書いた要約メモをもとに清書すると効率的です。

■ 議事録作成に役立つAI・アプリ活用法

近年、議事録作成の現場でもAIや専用アプリの導入が急速に進んでいます。

以前はすべて手作業だった文字起こしや要約作業も、今ではツールを使えば数分で完了することも珍しくありません。

ここでは、特に実務で役立つ3つの活用法をご紹介します。

1. ChatGPTで議事録を要約・整理する手順

ChatGPTは、会議の文字起こしデータを要約・整理するのに非常に有用です。

ポイントは「そのまま貼り付ける」のではなく、具体的な指示を与えることです。

活用手順例:

- 会議を録音(※必ず社内ルールや法的確認を実施)

- 文字起こしツールで音声をテキスト化

- ChatGPTに以下のようなプロンプトを入力

プロンプト例:

この会議記録をもとに、議事録として「決定事項」「宿題(担当者つき)」「保留事項」に分類し、見出しをつけて整理してください。

- 出力された文章を確認し、必要に応じて修正・追記

- 完成版を関係者に共有

この方法なら、まとめ方の型を毎回自分で考えなくても済みます。

ただし、AIの要約は完璧ではないため、必ず人間が最終チェックを行うことが重要です。

2. AI文字起こしツールの選び方

議事録のベースとなるのは、正確な文字起こしです。

AI文字起こしツールを選ぶ際は、以下の基準を意識しましょう。

- 認識精度:専門用語や人名が正しく変換されるか

- 速度:会議終了直後に使えるスピード感があるか

- 編集機能:誤変換を簡単に修正できるか

- セキュリティ:暗号化やデータ保存期間の管理ができているか

例として、日本語に強い「Notta」、英語に強い「Otter.ai」、国内企業向けの「AmiVoice」などがあります。

3. シェアガントの活用例(議事録共有+タスク化)

議事録を作った後に重要なのは、どう行動につなげるかです。

シェアガントでは、議事録をプロジェクト内の「共有メモ」として登録し、その中から決定事項をタスク化、ガントチャート化できます。

これにより、議事録が単なる記録で終わらず、「誰が・何を・いつまでに」を明確にした実行計画へと変わります。

さらに、ガントチャートはカンバンやカレンダーと連動するため、進捗の見える化も可能です。

チーム全員が同じ画面を見ながら状況を把握できるため、議事録とプロジェクト管理を一体化できます。

このように、AIやアプリを組み合わせることで、議事録作成は従来よりも大幅に効率化できます。

次の章では、さらに具体的におすすめの議事録アプリ・ツール比較をご紹介します。

■ 議事録アプリ・ツール比較

議事録の質とスピードは、使うツール次第で大きく変わります。

ここでは、実務で特によく使われる議事録アプリやツールを、特徴や用途別に比較してご紹介します。

録音・文字起こし系

会議内容を正確に記録するには、まず音声を残すことが大切です。

録音・文字起こしに特化したツールは、発言の一言一句をテキスト化し、後から詳細を確認できる点が魅力です。

- Notta(ノッタ)

日本語音声認識に強く、リアルタイム文字起こしにも対応。会議中に即座に文字化できるため、議事録作成時間を大幅に短縮できます。クラウド保存により、複数端末から編集可能。 - Otter(オッター)

英語に強く、海外チームとの会議や国際案件に向いています。自動で要約ポイントを生成する機能があり、ハイライト機能も便利。 - AmiVoice(アミボイス)

国内企業での利用実績が多く、業界特化型の専門用語辞書をカスタマイズ可能。医療、金融、製造業など、専門性が高い会議に適しています。

総合型(議事録+タスク管理+共有)

議事録を単なる記録で終わらせず、チーム全体の行動につなげるなら総合型ツールが有効です。

- シェアガント

議事録共有からタスク化、進捗管理までを一元化できるプロジェクト管理ツール。心理的安全性を重視したキャラクターサポート機能があり、会議後のアクションもスムーズ。AIガントチャート機能により、決定事項をスケジュール化するのも簡単です。 - Notion(ノーション)

議事録、タスク、資料、ナレッジをまとめて管理できるオールインワン型ツール。カスタマイズ性が高く、テンプレートを使えば会議フォーマットの統一も可能。

無料・有料の違いと選び方

- 無料ツールのメリット

初期コストゼロで導入しやすい。小規模チームや試験運用に適しています。ただし、録音時間や保存容量の制限がある場合が多いです。 - 有料ツールのメリット

セキュリティ面の安心感、長時間録音や高度な検索機能、サポート体制が整っている点が魅力。業務で継続的に使うなら、安定性とサポート重視で有料を検討すべきです。

選び方のポイントは「録音精度を重視するか」「議事録から行動管理まで行うか」です。

会議の頻度、チーム規模、セキュリティ要件に応じて最適なツールを選びましょう。

■ 議事録作成のNG習慣と改善法

せっかく時間をかけて作った議事録も、書き方や運用に問題があると「読まれない資料」になってしまいます。

ここでは、ありがちなNG習慣と、それを改善するための具体策を紹介します。

1. 一言一句書きすぎる

NGポイント:

会議内容をすべて文字に起こそうとすると、書くスピードが追いつかず、肝心な決定事項や重要ポイントが抜け落ちることがあります。さらに、読み手が必要な情報を探すのにも時間がかかります。

改善策:

- 要点を中心に書く(結論→理由→補足の順)

- 発言者名とポイントのみ記録し、詳細は別途添付

- ChatGPTや文字起こしツールを併用して、後から詳細を補完

2. 誰向けかを意識しない

NGポイント:

議事録を作るときに「誰が読むのか」を考えずに書くと、情報が不足したり、逆に不要な細部が入りすぎたりします。

改善策:

- 議事録の読者(上司、同僚、外部パートナーなど)を明確化

- 読者が次のアクションを取りやすい形に整える(例:決定事項に期限・担当者を記載)

3. 提出前に見直さない

NGポイント:

会議後すぐに配布することを優先し、誤字や漏れをチェックしないまま送ってしまうケースです。誤った情報が広がると、後から修正する手間が増えます。

改善策:

- 会議終了直後に5分だけ見直し時間を確保

- 重要な部分は再度関係者に確認(口頭またはチャット)

- ツール上で議事録を共有し、メンバーからのコメントを受け付ける形にする

4. 決定事項が埋もれてしまう

NGポイント:

議論の経緯と決定事項が同じフォーマットで書かれているため、肝心の内容が見つけにくくなります。

改善策:

- 決定事項は見出しやマークで強調(例:「◎決定事項」)

- シェアガントのように、議事録から直接タスク化し、進捗管理画面に反映させる

■ まとめ|議事録は「速さ」と「正確さ」の両立が鍵

議事録は、会議の記録であると同時に、チーム全員の行動を前に進めるための重要なドキュメントです。

しかし、ただ記録するだけでは宝の持ち腐れになってしまいます。

リアルタイムでの記録スキルやAI・アプリの活用、ツールを使ったタスク化によって、議事録は「情報」から「行動」へと変わります。

本記事で紹介したポイントをおさらいします。

- 事前準備と要点把握が上手な議事録の第一歩

- 略語・記号・分類を使えばリアルタイムでも追いつける

- ChatGPTや文字起こしツールで作業効率を飛躍的に向上

- シェアガントなどの総合型ツールで議事録をそのままタスク化し、進捗管理まで一元化

- NG習慣を改善し、読む人がすぐに行動できる形に整える

会議は時間と人件費を使う大きな投資です。

その成果を最大限に引き出すために、議事録の作り方を今日から見直してみましょう。

そして、議事録がチームを動かす「会議後の武器」になるように、ぜひ今回の内容を実践してみてください。