フィジビリティスタディとは?PoCとの違い・意味・進め方を初心者向けに解説

新しいビジネスやプロジェクトを始める際に欠かせないのが「フィジビリティスタディ(Feasibility Study)」です。

しかし、「フィジビリティスタディって何?」「PoCとはどう違うの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に中小企業やスタートアップでは、限られたリソースの中でプロジェクトの成功率を高めるためにも、最初の段取りが非常に重要です。

この記事では、フィジビリティスタディの意味やPoCとの違い、実施の流れや注意点まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

■ フィジビリティスタディとは何か

Feasibility Studyの意味と日本語訳

「フィジビリティスタディ(Feasibility Study)」とは、日本語で「実現可能性調査」と訳される言葉です。あるビジネスやプロジェクトが実際に実現可能かどうかを多角的に検証する調査・分析のことを指します。

たとえば「この新サービスを本当に提供できるのか?」「市場に受け入れられるのか?」「収益性は見込めるのか?」といった観点から、技術・市場・財務・運用などの側面を総合的に評価するのが特徴です。

「フィジビリティ」「FS」の言い換えや類語

「フィジビリティスタディ」は、ビジネスの現場では略して「FS(エフエス)」と呼ばれることもあります。関連語には以下のようなものがあります:

- 実現可能性調査(和訳)

- 予備調査/事前調査(目的が似ている)

- PoV(Proof of Value):価値検証

- パイロットスタディ:本格実施前の小規模実験

いずれもプロジェクトの初期段階で、「やるべきか、やらざるべきか」の判断材料を提供するという点で共通しています。

英語での使い方・例文紹介

「Feasibility」は、日常英語でも使われる単語です。例文で使い方を見てみましょう。

- The team conducted a feasibility study before launching the new product.

(チームは新製品の発売前に実現可能性調査を実施した。) - We need to assess the feasibility of this idea.

(このアイデアの実現可能性を評価する必要があります。)

こうした英語表現に馴染みがあると、海外のビジネス文書やプロジェクト資料にもスムーズに対応できるようになります。

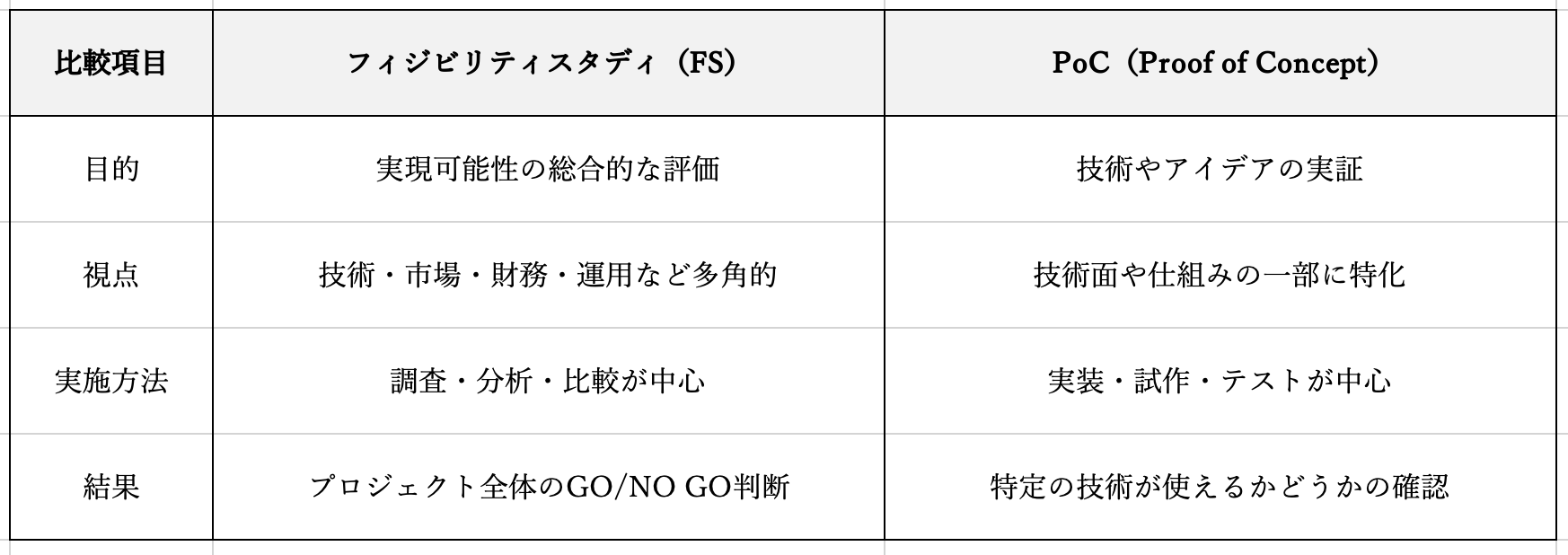

■ フィジビリティスタディとPoCの違い

PoC(Proof of Concept)とは

PoCとは「Proof of Concept」の略で、日本語では「概念実証」と訳されます。アイデアや技術が理論上だけでなく、実際に機能するかどうかを小規模に試して確認する取り組みです。

たとえば、新しいAI技術を使ったアプリの開発を考えている場合、その技術が本当に動作するかをPoCで確かめることがあります。

フィジビリティスタディとの目的・役割の違い

フィジビリティスタディとPoCは、どちらもプロジェクトの初期段階で行われますが、目的とアプローチが異なります。

つまり、フィジビリティスタディは「そもそもやるべきか?」を判断するための調査であり、PoCは「できそうなら、実際にやってみる」段階の検証です。

PoC・PoV・パイロットスタディとの関連性

他にも以下のような関連用語があります。

- PoV(Proof of Value):技術やサービスがユーザーにとって価値があるかを検証

- パイロットスタディ:本格実施の前に、小規模でテスト的に運用してみる調査

- プロトタイプ開発:試作品を作って使い勝手や機能を確認する段階

これらはPoCの延長線上にあることも多く、「アイデア → 実証 → 小規模実施 → 本格実施」という流れの中で役割分担されています。

■ フィジビリティスタディの種類と検証ポイント

フィジビリティスタディは、単に「できるかどうか」を調べるだけでなく、どの観点で成功可能性を評価するかが重要です。主に以下の4つの観点で検証を行います。

1. 技術面のフィジビリティ

この視点では、「技術的に実現できるか?」を見極めます。

- 既存の技術で実現できるか

- 新技術の導入に過度なリスクがないか

- 社内に技術者がいるか、外部に依頼が必要か

特にITシステム導入や製品開発では、技術的なハードルが成功の可否を大きく左右します。

2. 市場・業界のフィジビリティ

「そのサービスや商品に、ニーズはあるのか?」を調べるのがこの観点です。

- ターゲット市場にどれくらいの需要があるか

- 類似商品・競合の存在や強さ

- 自社のブランドや営業力で勝てるか

市場調査や競合分析を通じて、事業化の可能性を測ります。

3. 財務的なフィジビリティ

「お金の面で実現できるか?」という視点で、収支やコスト面を評価します。

- 初期投資に対して、どれだけリターンが見込めるか

- 資金調達の手段はあるか

- 赤字になる可能性がどれほどあるか

ここでは、キャッシュフローの見通しや採算性の試算が重要になります。

4. 運用面のフィジビリティ

実際に運用する段階で、「無理なく実行できるか?」を見ます。

- 必要な人材やチーム体制は整うか

- 社内での合意形成やサポート体制はどうか

- リスク対策やマニュアルの整備が可能か

これは、現場での実行可能性を現実的に考えるための視点です。

このように、フィジビリティスタディは多角的な視点での「やれるのか」検証であり、感覚や希望だけではなく、根拠のある判断材料を揃えることが求められます。

■ フィジビリティスタディの進め方・手順

フィジビリティスタディは、思いつきや直感ではなく、計画的に段階を踏んで進めることが重要です。ここでは、実施の一般的な6ステップを紹介します。

ステップ1. 目的・課題の明確化

まずは「なぜこの調査を行うのか」を明確にします。

- 何を実現したいのか(目的)

- どんな課題が想定されるのか(問題点)

- その課題がなぜ重要か(背景)

ここが曖昧だと、後の調査も方向性を見失いがちになるため、丁寧な整理が必要です。

ステップ2. 要求事項・条件の洗い出し

実現に向けて、どんな条件を満たす必要があるかをリストアップします。

- 技術的な制約(例:既存システムとの連携)

- 法的・制度的な要件(例:業界規制)

- 社内のリソース(人員、予算、時間)

この段階では、理想だけでなく現実的な制約も含めて把握しましょう。

ステップ3. 代替案の検討と比較

1つの案だけに固執せず、複数の選択肢(代替案)を考えることが重要です。

- 案A:自社開発/案B:外注/案C:既存サービス利用 など

- それぞれのメリット・デメリットを比較

- コストやリスクの違いを数値化して見える化

これにより、最も実現可能性が高い選択肢を見極めやすくなります。

ステップ4. 調査とデータ収集

必要な情報を集め、仮説を検証していきます。

- 市場調査(アンケート、ヒアリングなど)

- 技術検証(社内試作、PoCなど)

- 財務分析(試算表、ROIの見積もりなど)

根拠のある情報をもとに、判断材料を揃えていきましょう。

ステップ5. 結果の評価と判断

収集した情報をもとに、どの案が最も「実現可能」かを評価します。

- 4つの視点(技術・市場・財務・運用)でバランスよく分析

- 明確な判断基準を設けて評価

- ステークホルダーへの報告・共有

ここで初めて、「このプロジェクトはやる価値があるかどうか」を判断できます。

ステップ6. 次のステップの決定(PoC/事業化)

フィジビリティスタディの結論を踏まえ、次のアクションを決めます。

- より詳細なPoCへ進む

- ビジネスプラン・ロードマップの作成

- プロジェクト化を正式決定

- やらないと判断した場合も、理由を明示する

このように、調査結果を活かしてプロジェクトの“設計図”を描いていきましょう。

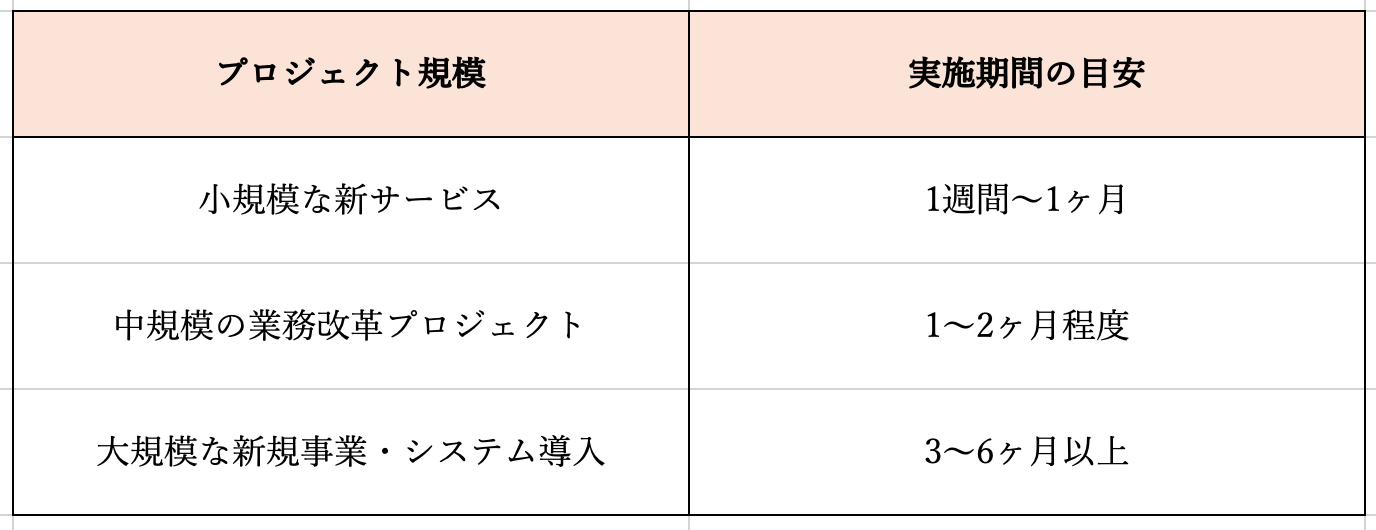

■ フィジビリティスタディのタイミングと期間

どの段階で行うべきか?

フィジビリティスタディは、本格的なプロジェクト開始前に行うことが原則です。まだ「やる」と決めていない段階で、「本当に実現可能か?」を検証することで、無駄なリソース投下や失敗のリスクを減らせます。

具体的には、以下のようなタイミングが一般的です。

- 新規事業の構想段階

- サービスや製品の試作前

- 大規模投資や外部提携の検討時

- 経営戦略としての判断が必要な場合

特に中小企業では、限られた資金や人員で動くことが多いため、「やってから考える」ではなく「やる前に見極める」ことが重要です。

一般的な実施期間の目安

フィジビリティスタディにかける期間は、プロジェクトの規模や内容によって大きく異なります。

ポイントは、「時間をかけすぎてチャンスを逃さないこと」。必要な情報と判断材料が揃ったら、完璧を求めすぎずに前に進む柔軟性も大切です。

また、ツールを使って調査や情報整理を効率化すれば、短期間でも質の高いフィジビリティスタディを実現できます。

■ 中小企業でのフィジビリティスタディ活用事例

フィジビリティスタディは、大企業だけでなく中小企業にとっても非常に有効な手法です。ここでは、実際にどのように活用されているか、成功例と失敗例に分けて紹介します。

成功事例:株式会社Enlytの動画面接サービス開発

スタートアップの株式会社Enlytは、新型コロナ禍における採用活動の効率化を目的に、動画面接サービス「MiaHire」の開発に取り組みました。着手前にフィジビリティスタディを行い、以下の観点から調査を実施しています。

- 市場性の確認:採用現場で応募者数に対して人事リソースが不足し、採用コストが高騰している業界が多いことを明らかに。

- 内部リソースの検証:社内で開発を完結できる体制が整っており、導入後のコスト削減効果も見込めると判断。

調査の結果、サービスの実現可能性は十分に高いと結論づけられ、本格的な開発へと進みました。最終的に「MiaHire」はリリースされ、採用業務の効率化とコスト削減に成功しています。

失敗事例:新興国向け小規模電力プロジェクト

一方で、ある日本企業が新興国の無電化地域に小規模電力供給モデルを導入しようとしたケースでは、フィジビリティスタディの結果「技術的にも市場的にも一定の実現可能性あり」と判断されたにもかかわらず、事業化には至りませんでした。

調査によって、現地のニーズや技術の競争優位性は確認できたものの、実際の事業化に向けては資金面・運営面での課題が多く残り、当初計画は中止・延期の判断に至ったのです。

この事例は「フィジビリティスタディをやったからこそ、無理に進めずに済んだ」とも言えます。失敗例ではあるものの、調査によって課題が明確化されたことで、後の代替案検討や再挑戦につながる教訓となりました。

こうした事例からも、中小企業こそ小さな投資で大きな損を防ぐためのフィジビリティスタディが欠かせないと言えます。

■ フィジビリティスタディを効率化する方法

フィジビリティスタディは多面的な調査や分析を要するため、どうしても時間や手間がかかりがちです。そこで有効なのが、ワークマネジメントツールを活用して作業を可視化・整理することです。

ワークマネジメントツールの活用

調査内容や評価ポイントが多岐にわたるフィジビリティスタディでは、以下のようなタスク管理が重要になります:

- 情報収集の進捗を把握

- 関係者への依頼・リマインド

- 各評価観点ごとの記録と比較

- スケジュールの調整

これらをスプレッドシートやメールだけで管理すると、情報の分断や抜け漏れが発生しがちです。そうした課題を解消するのが、プロジェクト管理ツールの出番です。

シェアガントを使った計画・進捗の見える化

たとえば「シェアガント」は、心理的安全性を大切にしたプロジェクト管理ツールで、フィジビリティスタディの実施にも非常に適しています。

- AIガントチャート機能で、調査・分析のスケジュールを自動生成

- タスク管理(カンバン・リスト形式)で、調査項目ごとに担当・期限を可視化

- チャットやDMで、関係者とのやりとりも一元管理

- キャラクターによるやさしいリマインドで、言いづらい催促もスムーズに

特に、業務に不慣れな社員や少人数チームでも無理なく使える操作性が魅力で、「難しそう」「管理に時間がかかる」といったフィジビリティスタディのハードルを下げてくれます。

■ まとめ

フィジビリティスタディは、プロジェクトの成功確率を高めるための重要な一歩です。PoCとの違いを正しく理解し、目的や手順を明確にすることで、より実効性の高い調査が実現できます。

そして中小企業だからこそ、小さな段階で失敗を回避する「賢い見極め」が大切です。ツールの力も借りながら、フィジビリティスタディを味方につけて、よりよい判断と未来につなげていきましょう。