リスク分析とは?3要素・進め方・フレームワークまで初心者向けに解説

「リスク分析ってなんとなく聞いたことあるけど、実際にはよく分からない…」

そんな方も多いのではないでしょうか。

ビジネスやプロジェクトを進めるうえで、リスクを見逃すことは思わぬトラブルや損失につながります

特に近年は、情報漏洩や災害、システム障害など多様なリスクが身近に存在しており、どの企業にとっても「リスクへの備え」は避けて通れないテーマとなっています。

そこで重要なのが「リスク分析」です。

リスクを洗い出し、影響度や発生確率を見極め、適切な対策を立てるための基本的なステップです。

この記事では、

- リスク分析とは何か?

- よく聞く「リスクの三要素」とは?

- どのように実施すればいいのか?

- どんな手法やフレームワークがあるのか?

といった疑問に答えながら、実際のビジネスやプロジェクトで活かせる知識をわかりやすく整理しました。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ リスク分析とは何か?基本から理解しよう

「リスク分析」の定義と目的

リスク分析とは、ある事業やプロジェクトに潜むリスクを洗い出し、それぞれの「影響の大きさ」や「発生の可能性」を評価するプロセスです。

目的は明確で、「備えるべきリスクを見極め、対策の優先順位をつけること」にあります。

たとえば、製品開発プロジェクトにおいて「部品の納品遅延」が起こるかもしれないとします。このリスクが「発生する可能性が高く、影響も大きい」と判断されれば、事前に納期緩衝やサブの仕入先を検討するなど、対策を講じやすくなります。

「リスクアセスメント」との違いは?

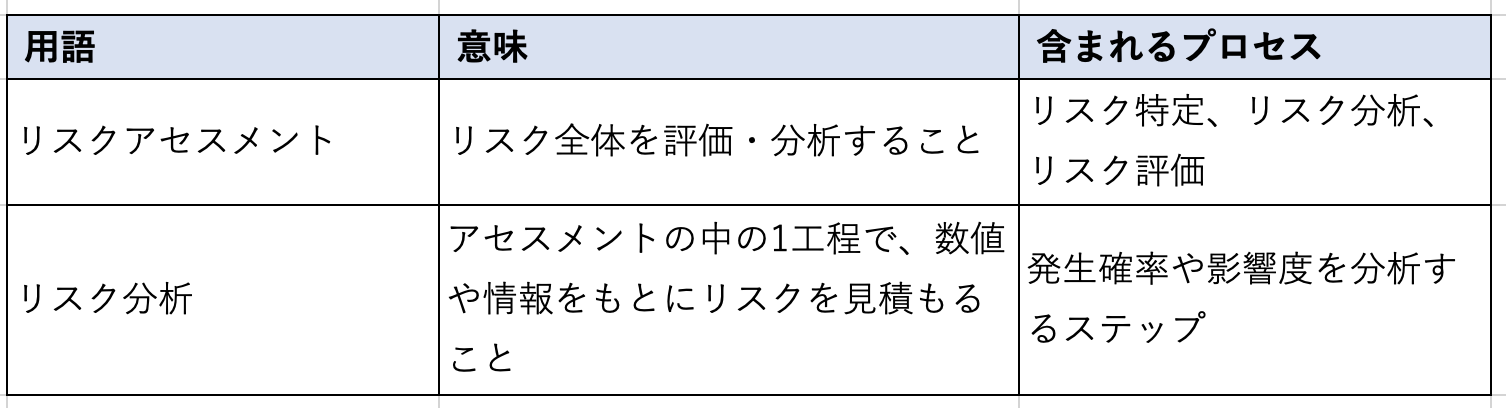

「リスクアセスメント」という言葉もよく耳にしますが、リスク分析とは少し意味が異なります。

簡単にまとめると以下のようになります:

つまり、リスクアセスメント=大きな枠組みで、リスク分析=その一部の「計算・判断」プロセスという位置づけです。

どんな場面で使われる?

リスク分析は、業種を問わず様々な分野で活用されています。代表的な例を挙げると:

- 情報セキュリティ:IPAのガイドラインでも重視され、サイバー攻撃や内部不正への対策に活用

- プロジェクト管理:スケジュール遅延やコスト超過などのリスク把握に役立つ

- 経営判断:新規事業・設備投資の意思決定時に、リスクを定量的に評価

どの領域でも共通しているのは、「感覚ではなく、根拠ある判断が求められる」という点です。

■ リスク分析の3要素とは?

「リスク分析には“三つの柱”がある」と言われることがあります。

これは、リスク分析を正しく、かつ実務に落とし込むために欠かせない3つの視点を指します。

具体的には、

- リスクの識別(特定)

- リスクの評価(分析・見積もり)

- リスクへの対応(対策)

この3つが揃って初めて、「意味のあるリスク分析」となります。

1. リスクの識別(特定)

最初のステップは「リスクを見つけ出すこと」。

どのような事象が、どんな影響を与える可能性があるのかを洗い出します。

たとえば…

- サプライチェーンの遅延

- 顧客情報の漏洩

- 社内システムの停止

- スタッフの急な退職 など

この段階では、まだ「深く分析する」必要はありません。

まずは、関係者のヒアリングや過去の事例などをもとに、可能性のあるリスクを網羅的に列挙することが重要です。

2. リスクの評価(分析・見積もり)

次に行うのが、「そのリスクがどの程度深刻なのか?」の見極めです。

ここでは主に以下の2軸で評価します:

- 発生確率(そのリスクが起こる可能性は?)

- 影響度(起こったときにどれくらいの被害・損害がある?)

これらを数値やランクで見積もり、リスクの優先順位をつけていきます。

たとえば、発生確率が「高」で影響度も「大」であれば、最優先で対応が必要です。

評価には、ヒートマップやリスク分析シート(IPAなどが提供)を使うと、チーム内の共有もしやすくなります。

3. リスクへの対応(対策)

評価が終わったら、いよいよ「対策をどうするか」の検討に入ります。

よく使われる選択肢は次の4つ:

- 回避(リスクが起きないよう計画を変更する)

- 低減(発生確率や影響度を下げる)

- 移転(保険や外部委託などで他者にリスクを移す)

- 受容(影響が小さいならそのまま進める)

ここで大切なのは、現実的に実行できる対策を選ぶこと。リスクをゼロにするのは不可能でも、「準備すること」で多くのリスクは最小限に抑えられます。

3要素がどう相互作用して効果を生むのか

この3つの要素は、それぞれ独立しているわけではありません。

むしろ、一貫した流れの中で連携することで、リスク分析としての意味が生まれます。

- 「特定」したリスクがあるから、「評価」ができる

- 「評価」したからこそ、的確な「対応」が選べる

- 「対応」した後も、継続的にリスクを見直し、「特定→評価→対応」を繰り返していく

このように、リスク分析は一度きりの作業ではなく、サイクルとして回すことが大切です。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ リスク分析の進め方・フレームワークの実例

ここからは、リスク分析を実際にどのように進めていくのか、具体的なフレームワークや参考資料を交えて解説します。

IPA「リスク分析シート」の概要と使い方

情報セキュリティに関するリスク分析で、よく参考にされるのがIPA(情報処理推進機構)が提供するガイドラインやテンプレートです。

とくに「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第2版」などでは、以下のような項目が整理されています:

- リスクの種類(例:人的ミス、自然災害、不正アクセスなど)

- 発生原因

- 発生確率

- 影響度

- 対策の内容・実施責任者・期限

このように、「どのようなリスクが」「なぜ起こるのか」「どれくらい深刻なのか」を見える化して一覧表にまとめることが大切です。

★ ポイント:

- IPAのテンプレートは、実務でそのまま使える完成度

- Excel形式で編集しやすい

- 「対策の責任者」や「期限」まで記載でき、実行力が高まる

「リスク分析フレームワーク」とは?

リスク分析を体系的に進めるには、いくつかの“型”を使うとスムーズです。代表的なフレームワークをご紹介します。

▶ PDCA型リスクマネジメント

- Plan(計画):リスクの洗い出し、評価、対応方針の策定

- Do(実行):対策を現場で実施

- Check(確認):効果を評価、漏れのチェック

- Act(改善):次のサイクルへ反映

シンプルで汎用性が高く、多くの業種で採用されています。

▶ ヒートマップ分析

リスクを「発生確率×影響度」のマトリクスにプロットすることで、視覚的にリスクの優先度が分かる手法。会議や報告資料にも活用しやすく、チーム内での共有や合意形成がスムーズになります。

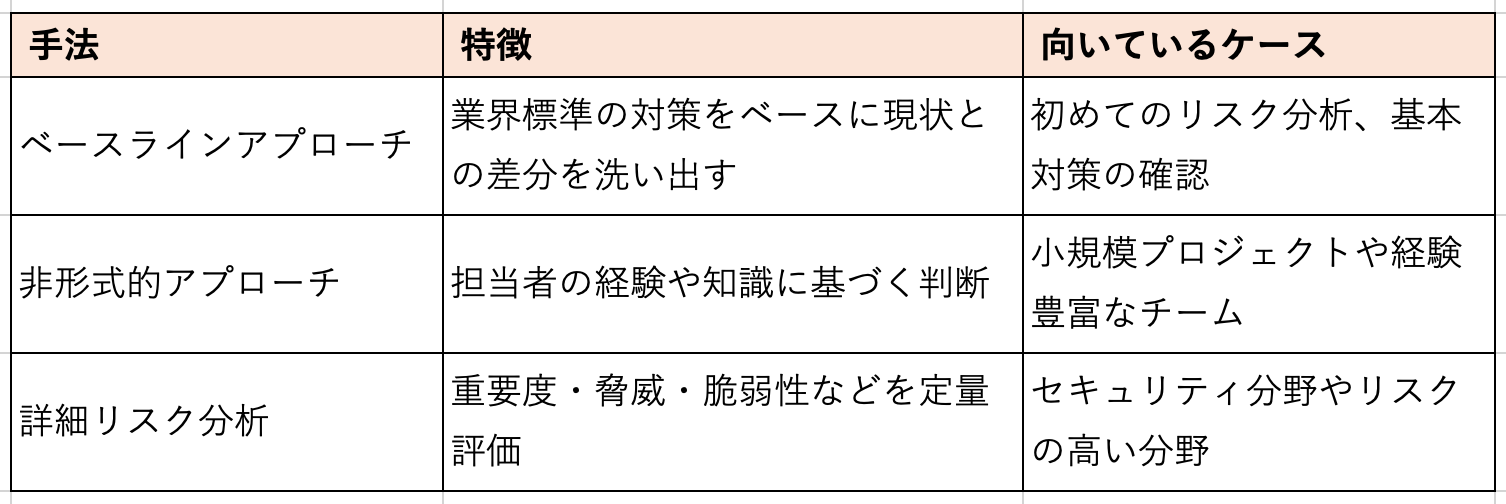

ベースラインアプローチ/詳細リスク分析などの違いと選び方

リスク分析の手法は大きく以下の3つに分かれます。

特に「詳細リスク分析」は、3要素を数値で評価することにより、より論理的で納得感ある判断が可能になります。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ リスク分析の手法と種類

リスク分析にはさまざまなアプローチがあり、目的や現場の状況に応じて適した手法を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な分類や手法をわかりやすく整理します。

定性的分析 vs 定量的分析

リスク分析の大きな分け方として、「定性的」と「定量的」の2つのアプローチがあります。

アプローチ1:定性的リスク分析(Qualitative Analysis)

- 数値化せず、リスクを言語的・感覚的に評価する

- 「高/中/低」などのランク付けで整理

- 特別なツール不要で、ヒアリングやブレストベースでも実施可能

- スピード感があり、経験に頼る判断に向いている

アプローチ2:定量的リスク分析(Quantitative Analysis)

- リスクの発生確率や損害額を数値で明確に評価

- 計算式や統計データを活用し、根拠ある意思決定が可能

- 予算規模やプロジェクト影響を具体的に把握できる

- 専門的な知識・ツールが必要になる場面もある

▶ 一般的には「まず定性的分析→必要に応じて定量的分析に移行」する流れが現実的です。

情報セキュリティ分野での代表的な手法

情報セキュリティの分野では、以下のような手法がよく活用されています:

手法1:STRIDEモデル

Microsoftが提唱した手法で、以下の6つの視点からリスクを分類

Spoofing(なりすまし)、Tampering(改ざん)、Repudiation(否認)、Information Disclosure(情報漏洩)、Denial of Service(サービス妨害)、Elevation of Privilege(権限昇格)

手法2:CVSS(共通脆弱性評価システム)

- 脆弱性の深刻度を0.0〜10.0のスコアで数値化

- セキュリティ対策の優先度決定に利用される

手法3:NIST RMF(リスクマネジメントフレームワーク)

- 米国標準技術研究所によるフレームワーク

- 「準備→評価→選択→導入→モニタリング→改善」のプロセス

これらは主に高度な情報セキュリティ管理を必要とする企業・組織で導入されていますが、中小企業でも一部を参考にすることで自社の対策をブラッシュアップできます。

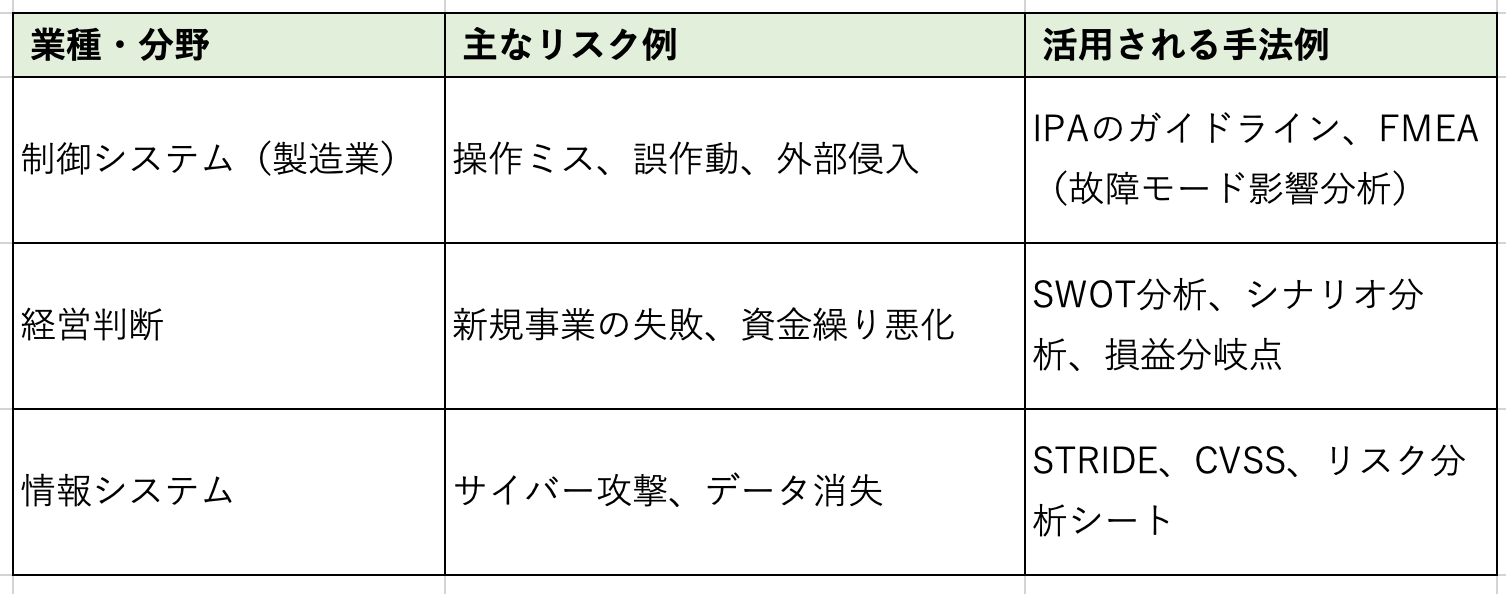

業種別の応用例

リスク分析の手法は、業種や取り扱う情報の性質によっても選び方が変わります。

このように、「何を守りたいのか?」「どんな事態が起こりうるのか?」を起点に考えることが、手法選定の第一歩です。

■ リスク分析をチームで共有するには?

リスク分析は、個人が行うものではなく、チーム全体で共通認識を持ち、行動につなげることが大切です。ここでは、分析結果の共有方法や、チーム内でリスクに対する意識を高めるための工夫を紹介します。

分析結果の見える化

せっかく行ったリスク分析も、「誰が見ても理解できる形」で可視化されていなければ、実際の行動にはつながりません。

有効な見える化手段の例:

- リスク一覧表(リスク分析シート)

→ 発生確率や影響度ごとに整理し、優先順位を明確に - ヒートマップ

→ チームで「どれが深刻なリスクか」を視覚的に共有できる - ガントチャートとの連携

→ 対策実行スケジュールや対応期限を可視化する

たとえば、「この対策は来月末までに誰がやるか」を明示するだけで、実行率は大きく上がります。

チームでの対話・共有(リスクコミュニケーション)

リスク分析のもう一つのカギは「対話」です。

- 分析結果をメンバーと一緒に見ながら、認識のズレがないか確認する

- 対策が現実的か、他の部門にも影響があるかなどを議論する

- 現場の声を反映させることで、机上の空論にならない計画になる

特に中小企業や少人数チームでは、「阿吽の呼吸」になりがちな点こそ、言語化・共有することがリスクの見落とし防止につながります。

プロジェクト管理ツールがリスク分析にどう役立つか?

こうした共有・可視化を、もっとシンプルかつストレスなく行うためのツールとして、プロジェクト管理ツール「シェアガント」がおすすめです。

✅ シェアガントの活用ポイント:

- AIガントチャートでリスク対応スケジュールを自動生成

- キャラクター機能で「注意喚起」や「リマインド」も穏やかに伝えられる

- タスクの期限や責任者をカンバン形式で一目で共有

- スマホアプリ対応で外出先からも状況を確認・更新可能

リスク分析で作成した「やるべきことリスト」を、そのままプロジェクトとして管理・実行に移せる点が、業務のスムーズさに大きく貢献します。

■ まとめ:まずは小さなリスクから見える化してみよう

リスク分析という言葉は一見難しそうに感じますが、実際には「想定されるトラブルを予測し、事前に備える」ためのとても実用的な方法です。

本記事では、

- 「リスク分析」の基本的な意味と目的

- 三要素(特定・評価・対応)の考え方

- 実際の進め方とフレームワーク、手法の種類

- 分析結果をチームで活かす工夫

を中心に、実務で活用できる内容を整理してきました。

大切なのは、完璧を目指さなくても良いということ。

最初は「納期がギリギリになりそう」「担当者が多忙でタスクが遅れるかも」といった、身近で起こりがちなリスクから見える化してみることをおすすめします。

リスク分析には、シェアガントを活用しよう

もし「リスク分析はしたけど、どうやってチームで動かせばいいか分からない」と感じている方には、プロジェクト管理ツール「シェアガント」もぜひご検討ください。

- 事前に洗い出したリスク対策をスケジュール化

- タスクや担当者を見える化して共有

- 重要なアラートはキャラクターがやさしく通知

- モバイルアプリで外出先でも確認・対応

など、心理的安全性を保ちつつ、チームでの実行をサポートする機能が揃っています。

まずは「どんなリスクがあるかな?」と、一枚の紙に書き出すことから始めてみましょう。

その一歩が、あなたのチームをトラブルから守る第一歩になります。