AIエージェントとは?chatGPTとの違い・仕組み・活用事例を初心者にもわかりやすく解説

近ごろ、ニュースやビジネスの現場で「AIエージェント」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

生成AI(ジェネレーティブAI)の登場によって業務の効率化が進むなか、さらに一歩先を行く存在として注目を集めているのがAIエージェントです。

ただ、「AIエージェントって結局なに?」「ChatGPTと何が違うの?」と感じている人も多いはず。

実際に、AIに詳しくない人にとっては、AIエージェントと生成AI(たとえば ChatGPT)の違いは非常にわかりにくいポイントです。

そこで本記事では、

- AIエージェントの基本的な仕組み

- 生成AI・ChatGPTとの違い

- ビジネスでの活用事例

- 導入前に注意すべきポイント

を、初心者にもわかりやすく解説します。

AI活用にまだ慣れていない中小企業の方でも、「まずはこれから始めよう」とイメージが持てるような内容を目指しています。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ AIエージェントとは?基本の定義と仕組み

AIエージェントの定義

AIエージェントとは、一言でいうと 「人やシステムに代わってタスクを自律的に実行するAI」 のことです。

たとえば、人間が「資料をまとめて」「予定を調整して」と指示を出すと、AIエージェントが自分で情報を集め、判断し、必要なアクションを行います。

生成AIが「質問に答える」「文章を作る」といったインプット→アウトプットの単発処理が中心なのに対して、AIエージェントは

- ゴールを理解する

- 必要な情報を取得する

- タスクを実行する

- 結果をフィードバックする

という 一連の流れを自律的に進める のが特徴です。

なぜ今AIエージェントが注目されているのか

ここ数年で企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)が一気に進み、業務のデジタル化・自動化ニーズが高まっています。

その一方で、「単なる自動化ツールでは限界がある」という課題も見えてきました。

そこで登場したのがAIエージェントです。

これまで人が逐一指示を出していたタスクを、AIが自律的に判断して進めてくれることで、業務効率を大幅に高められるようになりました。

⬇︎ 特に注目されているのは以下のようなシーン ⬇︎

- 情報収集やレポート作成などの バックオフィス業務

- 顧客対応や社内FAQなどの チャット対応

- 営業リスト作成やメール送信といった 営業支援

- スケジュール・タスク調整といった プロジェクト管理

活用される主な分野

AIエージェントは特定の業界だけでなく、幅広いビジネスシーンで利用されています。

たとえば──

- 営業:顧客情報の整理、提案メールの自動送信、商談フォロー

- カスタマーサポート:問い合わせ対応の自動化、FAQの運用

- マーケティング:リサーチ・分析・レポートの自動生成

- プロジェクト管理:進捗チェック、リマインド、スケジュール作成

- バックオフィス:資料整理、経費申請補助、人事労務系タスク補助

これまで「人の手でやるしかなかった」細かい業務を代わりに行えるのが、AIエージェントの最大の強みです。

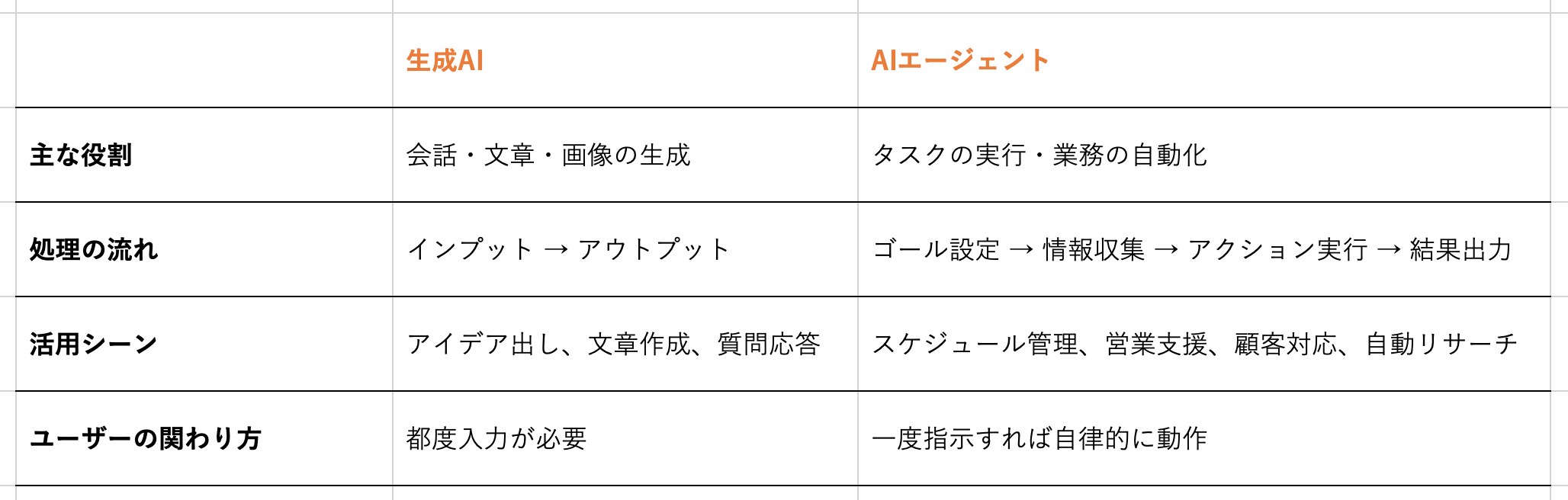

■ AIエージェントと生成AIの違い

概念の違い:会話するAIと、行動するAI

生成AI(ジェネレーティブAI)は、テキストや画像などを生成することに特化したAIです。

たとえば ChatGPT に質問をすれば、自然な文章で答えてくれます。これは「入力に対して答える(インプット→アウトプット)」という、一回きりの処理です。

一方、AIエージェントは「会話する」だけでは終わりません。

目的(ゴール)を理解して、行動(アクション)を起こすことができます。

たとえば──

- 営業のアポ取りを自動で進める

- 社内の資料を探して要約する

- プロジェクトのタスクを自動で登録・更新する

といったように、人が逐一操作しなくても「自分で考えて動く」のがAIエージェントの大きな違いです。

役割と使いどころの違い

生成AIは「サポートツール」、AIエージェントは「仕事を任せるツール」というイメージで捉えると分かりやすいです。

実例で見る「会話」と「行動」の違い

たとえば、展示会の準備を進めたいとします。

- 生成AI(例:ChatGPT):

→ 展示会のタスクリストや注意点を“教えてくれる” - AIエージェント:

→ 展示会の日程をもとにスケジュールを作成し、タスクを自動で割り当て、関係者にリマインドを送る

つまり、生成AIが“考える役”なら、AIエージェントは“実行する役”です。

この差が、業務効率化のインパクトを大きく左右します。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

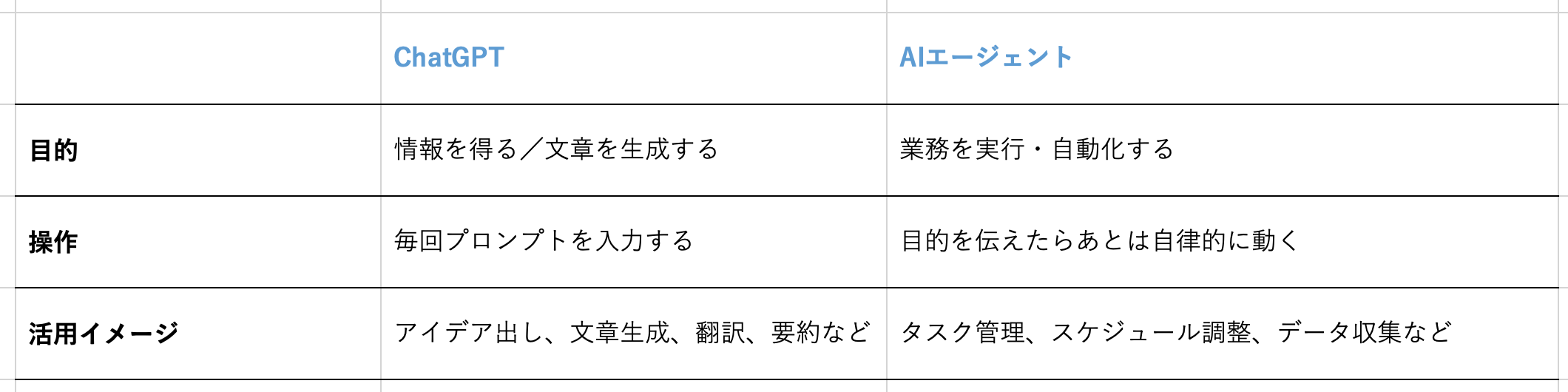

■ AIエージェントとChatGPTの違い

ChatGPTはあくまで「会話型」の生成AI

ChatGPTは、生成AIの代表的なツールのひとつです。

自然な対話や文章作成、アイデア出し、要約などに強く、すでに多くのビジネスシーンで使われています。

ただし、ChatGPT自体は ユーザーの入力(プロンプト)に対して返答するだけ の仕組みです。

自分から動いて情報を集めたり、ツールを使って処理を進めるといったことは、基本的にはできません(外部機能と連携しない限り)。

AIエージェントは「ChatGPTを組み込んで動かす」こともできる

AIエージェントは、ChatGPTのような生成AIを“頭脳”として活用しながら、

- 他のツール(カレンダー・メール・社内システムなど)と連携し

- 必要な情報を取得して

- タスクを実行

といった一連の処理を自動で行えるのが強みです。

たとえば──

- ChatGPTが作成した文章をメールツールと連携し、自動送信

- 社内のドキュメントを検索して内容をまとめる

- スケジュールを調整し、関係者に通知する

といった「実行」まで踏み込んだ活用が可能になります。

ChatGPTとAIエージェントの使い分けイメージ

➡︎ ChatGPTはあくまで「対話・思考の補助」、AIエージェントは「実行・代行」

この関係を理解しておくと、業務にAIを組み込むときの設計がぐっと楽になります。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ AIエージェントのメリットと活用事例

定型業務の自動化で時間を大幅に削減

AIエージェントの一番の強みは、人が毎回やっている定型作業を自動化できることです。

「メール送信」「スケジュール調整」「情報収集」「リマインド」など、地味だけど時間を取られる業務をAIに任せられるようになります。

たとえば、これまで担当者が毎朝やっていた進捗確認メールや資料更新の通知を、AIエージェントが自動で実行すれば、その分本来のコア業務に集中できるようになります。

作業時間の短縮だけでなく、「やり忘れ」や「伝え忘れ」といったヒューマンエラーの防止にもつながります。

人手不足やコスト削減への貢献

中小企業では、人手も時間も限られていることが少なくありません。

AIエージェントを活用すれば、少ない人数でも 実質的な業務処理能力を拡張 することができます。

たとえば──

- 営業担当が限られていても、AIがアポ取りや顧客対応の一部を担当

- 情報収集や資料作成を自動化して、事務担当の負担を軽減

- 夜間や休日にも自動で動かすことで、稼働時間を拡張

単なる効率化ではなく、「人がいなくても回る体制」を作れることが、AIエージェントの大きなメリットです。

中小企業での活用イメージ

⬇︎ 実際に、中小企業でも活用できるシーンは多岐にわたります ⬇︎

- 営業支援:顧客リスト作成、メール送信、自動リマインド

- 社内情報管理:資料検索、要約、共有の自動化

- カスタマーサポート:問い合わせ対応の一次対応

- プロジェクト管理:スケジュール調整、タスク登録、進捗リマインド

- マーケティング:競合調査・レポート生成の自動化

「AI活用=大企業」というイメージを持つ人もいますが、むしろ 人手不足に悩む中小企業こそ導入メリットが大きい 分野です。

■ AIエージェントの欠点・注意点

完全自動化には限界がある

AIエージェントはとても便利な存在ですが、人間の判断を完全に置き換えられるわけではありません。

たとえば、曖昧な状況での判断や、文脈を踏まえた細かい対応はまだ苦手な領域です。

「このケースではどうすべきか?」といった判断が必要な業務は、最終的に人の目で確認する必要があります。

導入初期からすべてを自動化しようとすると、むしろ混乱を招くこともあるため、人とAIの役割分担を明確にすることが大切です。

誤作動・情報の不正確さ・依存リスク

AIエージェントは自律的にタスクを進めるため、

- 誤った情報をもとに動いてしまう

- 指示が不十分なまま実行してしまう

- 本来人間が確認すべき内容をスルーする

といったトラブルが起こる可能性があります。

また、「AIがやってくれるから大丈夫」と担当者が過信しすぎると、トラブルに気づくのが遅れるリスクもあります。

あくまで「任せきり」ではなく、「信頼しつつ監督する」スタンスが必要です。

セキュリティとプライバシーの課題

AIエージェントを導入する際に、特に注意すべきなのがセキュリティとデータ管理です。

エージェントは社内外のデータやツールと連携するため、

- 社外に情報が漏れるリスク

- 誤ったアクセス権限設定によるトラブル

- 個人情報の扱いミス

といったリスクが発生しやすくなります。

導入時には、アクセス制限やログ管理などの基本的なセキュリティ対策をしっかり行い、「安全に使う仕組み」を整えることが欠かせません。

AIで、プロジェクト管理をシンプルに。

シェアガントなら、たった数ステップでガントチャートを自動作成。

チームの予定も進捗も、ひと目でわかります。

■ AIエージェント導入前に押さえるポイント

導入目的を明確にする

AIエージェントを導入する前にまず大事なのは、「なぜ導入するのか」をはっきりさせることです。

ただ「流行っているから」では、活用効果がぼやけてしまい、結局使われなくなるケースも少なくありません。

たとえば──

- 営業業務のアポ取りを自動化したい

- 社内の情報検索をスムーズにしたい

- 定型的な事務作業を減らしたい

といったように、具体的な業務課題と目的を明確にすることで、導入後の効果測定もしやすくなります。

業務プロセスとの適合性をチェックする

AIエージェントをうまく活用するためには、業務の流れとのフィット感が重要です。

AIに任せられる部分と、人間の判断が必要な部分を切り分けておかないと、逆に手間が増えることもあります。

導入前に──

- 現行の業務フローを可視化する

- AIに任せられる領域を洗い出す

- どのツールやシステムと連携させるか決める

といった準備を行うと、実装時の混乱を防げます。

リテラシー教育・運用体制の重要性

どんなに優れたAIエージェントでも、「使いこなせる人」がいなければ宝の持ち腐れです。

運用するメンバーが基本的なAIリテラシーを身につけているか、また運用ルールが整備されているかは非常に重要なポイントです。

特に中小企業では、1人の担当者に依存しがちになるので、

- 初期設定・運用マニュアルの整備

- トラブル対応フローの明確化

- 複数人での運用体制づくり

を意識することで、属人化を防ぎ、安定した運用が可能になります。

■ シェアガント×AIエージェントで実現できること

プロジェクト管理とAIエージェントは相性がいい

AIエージェントの強みは、「タスク実行」と「自律的な進行」にあります。

これはまさに、プロジェクト管理と非常に相性がいい領域です。

スケジュール管理、タスクの割り当て、リマインドといった定型的な業務は、人の判断を必要としないケースが多く、AIが自動で進めることで大きな効率化が見込めます。

「AIガントチャート」でスケジュール自動生成

シェアガントでは、AIエージェントの考え方を活かした「AIガントチャート」機能を搭載しています。

プロジェクト名とキーワードを入力するだけで、AIが必要なタスクを自動生成し、スケジュールを立ててくれる機能です。

たとえば、展示会の準備や新製品開発など、計画立案に時間がかかるプロジェクトでも、

- 最小限の入力だけでタスクとスケジュールが完成

- 作成した計画をあとから自由に編集可能

- チーム全員と共有して、進捗を一目で確認できる

といった流れをスピーディーに進められます。

これはまさに、AIエージェントが人の代わりに「考えて」「動く」仕組みを活用した機能です。

中小企業でも始めやすい導入モデル

AIエージェントの導入には少しハードルを感じる人もいるかもしれません。

ですが シェアガント のように、すでにAI活用が組み込まれたツールを使えば、難しい設計やシステム連携をしなくても、実務にすぐ活かせます。

特に中小企業の場合──

- 限られたリソースのなかで

- スピーディーに

- 無理なくAIを活用する

この3点が重要になるため、プロジェクト管理ツール×AIエージェントの組み合わせは非常に有効です。

「AIをゼロから開発する」のではなく、「既存ツールを活用する」のが現実的な一歩といえるでしょう。

■ まとめ

AIエージェントとは、人やシステムに代わってタスクを自律的に実行するAIのことです。

生成AI(ジェネレーティブAI)や ChatGPT が「会話」や「文章生成」を得意とするのに対して、AIエージェントは “目的を理解して動く” 実行型のAI です。

AIエージェントの導入によって──

- 定型業務の自動化で時間とコストを削減

- 少人数のチームでも大きな業務処理能力を実現

- プロジェクト管理や営業支援など幅広い分野で活躍

といったメリットを得ることができます。

その一方で、完全自動化には限界があり、セキュリティや運用ルールの整備も欠かせません。

中小企業にとっては、AIエージェントをゼロから構築するのではなく、

すでにAI活用が組み込まれたツールを活用することで、よりスムーズにスタートできます。

まずは小さな業務からAIエージェントを活用して、日々の仕事の「効率化」だけでなく、「余白」を生み出す一歩を踏み出しましょう。