ステークホルダーとは?意味・具体例・使い方までやさしく解説【一覧・英語・マップ付き】

ビジネスの現場でよく耳にする「ステークホルダー」という言葉。なんとなく聞いたことはあるけれど、「正しく説明できる自信はない…」という方も多いのではないでしょうか。

ステークホルダーとは、企業やプロジェクトなどに利害関係を持つすべての関係者を指す言葉です。顧客や株主だけでなく、従業員や地域社会など、私たちが思っている以上に多くの人が該当します。

この記事では、「ステークホルダーとは何か?」を初心者の方にもやさしく解説します。意味や語源、英語での表現、具体例や使い方まで幅広くカバーし、さらに「ステークホルダーマップ」や「エンゲージメント」といった実務で役立つ情報も紹介します。

中小企業の経営者やチームリーダーの方々にとって、ステークホルダーとの適切な関係づくりは、プロジェクトの成功や職場環境の改善に直結する大切な要素です。ツールを活用しながら、ステークホルダー理解を深めていきましょう。

■ ステークホルダーとは?|ビジネスでの意味を簡単に

ステークホルダーの定義と語源

「ステークホルダー(Stakeholder)」とは、企業やプロジェクトの活動に何らかの形で関心を持ち、影響を受けたり与えたりする存在のことを指します。

日本語では「利害関係者」と訳されることが多く、必ずしも利害が衝突する相手という意味ではありません。

語源は、英語の「stake(賭け金・利害)」と「holder(保有者)」から来ています。つまり、ある物事に対して“関わりを持つ人たち”というニュアンスがあります。

英語表記・略称・言い換え表現

英語表記はそのまま Stakeholder です。略称は特に一般的ではありませんが、ビジネス文脈では「関係者」や「関係各所」と言い換えられることもあります。

類語としては、「ストックホルダー(Stockholder)」や「シェアホルダー(Shareholder)」などがありますが、これらは主に株主を指し、ステークホルダーよりも範囲が狭くなります。詳しい違いは次章で紹介します。

「利害関係者」との違いは?

「ステークホルダー=利害関係者」と訳されることも多いですが、ニュアンスに微妙な違いがあります。「利害関係者」という言葉には、利害が対立しているという印象を持たれがちですが、実際のステークホルダーには、企業と協力し合う関係性を持つ人たちも含まれます。

たとえば、企業の従業員は、会社の成功を自分ごとのように考えて動く重要なステークホルダーです。したがって、「ステークホルダー」という言葉は、もっと広く・柔らかく捉えるのが現代的な感覚といえます。

■ 誰がステークホルダー?|具体例で一覧化

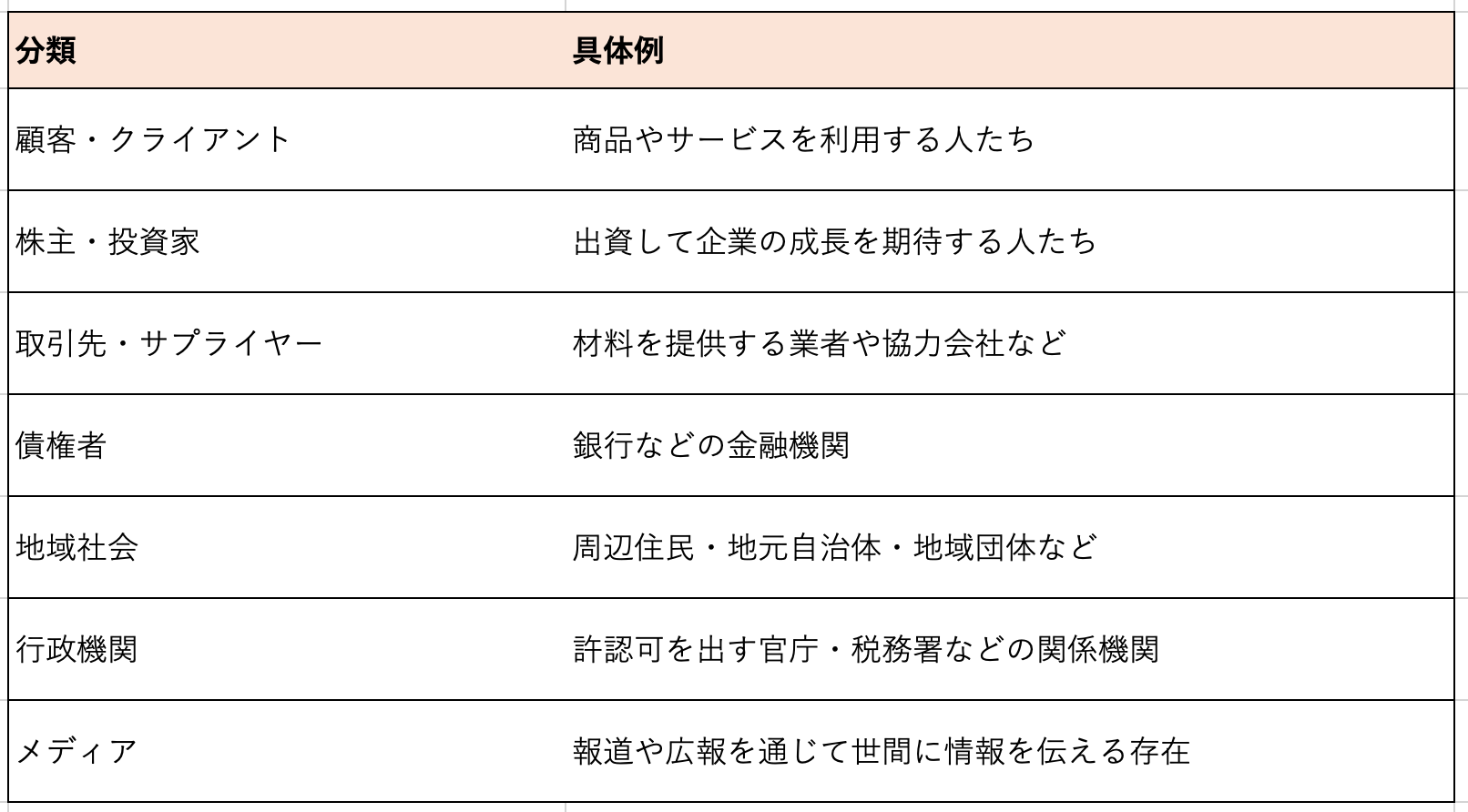

「ステークホルダー」と一言でいっても、その対象は非常に幅広く、社内外のさまざまな人や組織が含まれます。ここでは、代表的なステークホルダーの具体例を紹介し、さらに「直接的」「間接的」という分類もあわせて解説します。

社内のステークホルダー(従業員・経営陣)

まず思い浮かぶのが、企業の中で働く 従業員 や 経営陣 です。彼らは、企業の方針や経営状況に大きな影響を受ける存在であり、同時にその業績を左右する重要なステークホルダーです。

従業員のモチベーションや働きやすさは、企業の成果に直結するため、社内の声をしっかりと拾うことが求められます。

社外のステークホルダー(顧客・株主・取引先・地域社会など)

次に、企業の外部にいる関係者たちを見てみましょう。主な例は以下のとおりです。

これらの人々は、企業の活動から直接的または間接的な影響を受けるため、ステークホルダーとしての重要性は非常に高いといえます。

直接的/間接的ステークホルダーの分類

ステークホルダーは、関わり方によって以下のように分類されることがあります。

- 直接的ステークホルダー:企業活動に直接関与している関係者(従業員、株主、顧客など)

- 間接的ステークホルダー:企業活動の影響を受けるが、直接は関与していない関係者(地域社会、メディアなど)

このように分類することで、それぞれに対してどのようなアプローチが必要かを考える際のヒントになります。

■ ステークホルダーがなぜ重要なのか

ビジネスにおいて、なぜこれほどまでに「ステークホルダー」が重要視されるのでしょうか? それは、企業が持続的に成長していくうえで、関係者との信頼関係や協力体制が不可欠だからです。

企業経営における影響

ステークホルダーの理解と協力がなければ、企業はさまざまな場面でつまずいてしまいます。

- 顧客との関係が希薄になれば、売上の減少につながる

- 従業員の声を無視すれば、離職率が上がり、生産性が下がる

- 株主との信頼が失われれば、投資が得られなくなる

このように、ステークホルダーとの関係は、企業の運営に直接的な影響を及ぼします。

関係性を軽視したときのリスク

たとえば、新しい製品を急いでリリースした結果、取引先や現場スタッフとのすり合わせが不足し、納品トラブルやクレームが発生するケースも少なくありません。

また、地域社会や行政への配慮を怠ると、反発や信頼低下を招き、思わぬコストや評判リスクにつながることもあります。

このようなリスクを回避し、安定した経営を行うためにも、ステークホルダーとの「対話」と「協働」は欠かせない要素といえます。

■ ビジネスでの使い方と例文

「ステークホルダー」という言葉は、経営会議や報告書、プレゼン資料など、さまざまなビジネスシーンで使われます。ここでは、実際の使い方や例文を紹介しながら、意味がより深く理解できるように解説します。

新入社員にもわかりやすい使い方

ステークホルダーという言葉は、少しかしこまった印象がありますが、「関係者」や「関係各所」と言い換えれば、より日常的な表現になります。

たとえば、次のような場面で使われます。

例文1:

「プロジェクトを開始する前に、すべてのステークホルダーと合意を取っておきましょう」

例文2:

「今回の変更案が、どのステークホルダーにどのような影響を与えるか確認してください」

いずれも、プロジェクトや施策に関係する人たちへの配慮や調整が必要な場面です。

「顧客=ステークホルダー」の誤解に注意

「ステークホルダー=お客様」と誤って理解している人も少なくありません。確かに顧客はステークホルダーの一部ですが、それだけではありません。

ステークホルダーは「社内外を問わず、関係のあるすべての人や組織」を指す言葉です。たとえば、プロジェクトであれば、メンバー全員、他部署、協力会社、場合によっては地域住民までもがステークホルダーに含まれます。

この広い捉え方ができるようになると、より柔軟で包括的な視点で業務に取り組めるようになります。

■ ステークホルダーとの関係を深める方法

ステークホルダーとの良好な関係を築くことは、企業の成長やプロジェクトの成功に直結します。ここでは、関係づくりに役立つフレームワークや実践方法を紹介します。

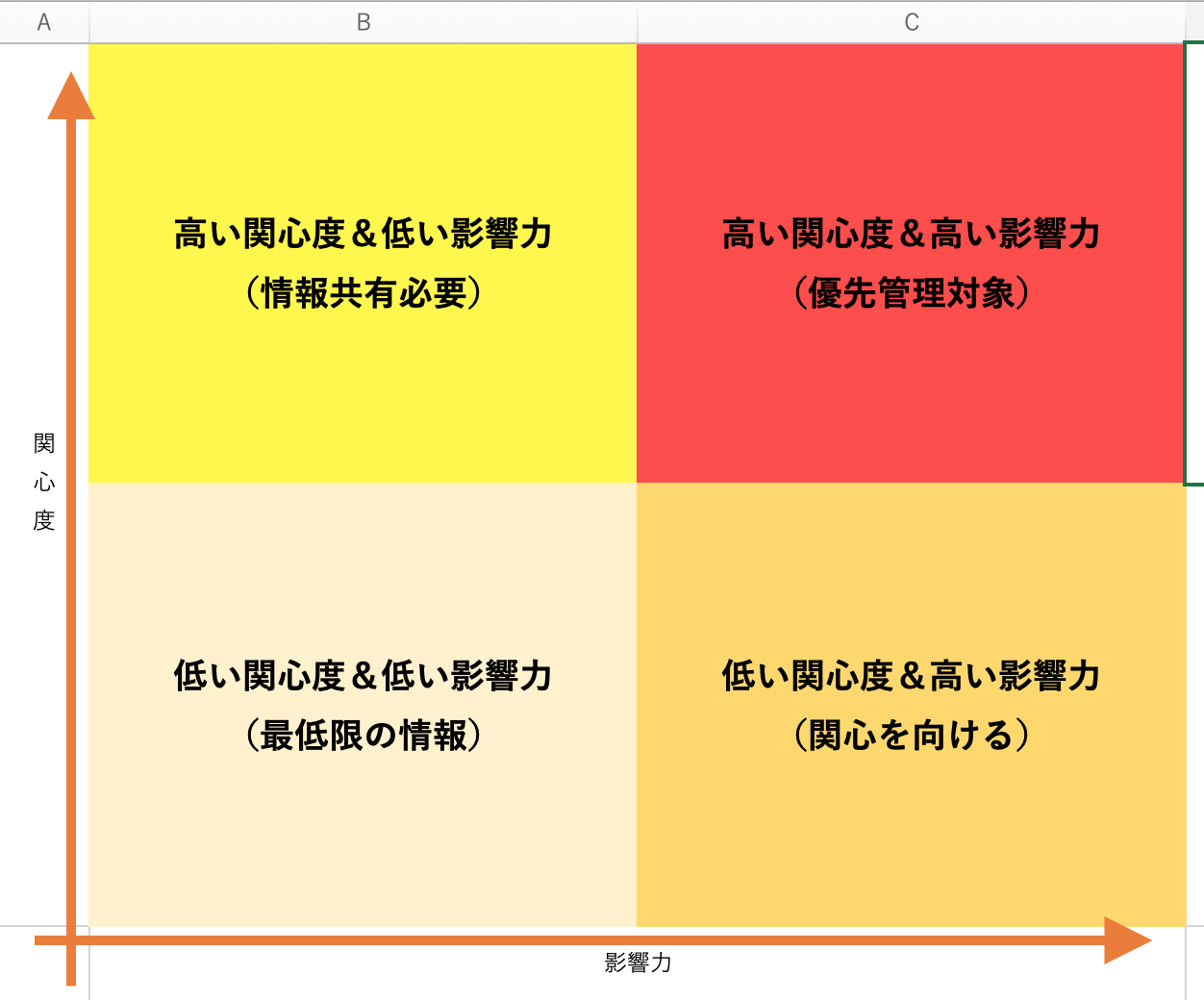

ステークホルダーマップの作成とは?

「ステークホルダーマップ」は、プロジェクトや企業活動に関わるステークホルダーを洗い出し、その関係性や影響力を視覚的に整理するツールです。

以下のような目的で活用されます:

- 関係者の把握漏れを防ぐ

- 優先順位や対応レベルを明確にする

- 関係づくりに必要なコミュニケーションを検討する

特に中小企業では、暗黙の理解で動くことが多いため、マップにして見える化することでチーム全体の共通認識が得やすくなります。

★おすすめの関連記事はこちら:

ステークホルダーを巻き込みプロジェクト管理を成功に導く!:基礎から学ぶ5つのステップ

ステークホルダーエンゲージメントとは?

「ステークホルダーエンゲージメント」とは、関係者と信頼関係を築くための一連の取り組みを指します。単なる報告や説明ではなく、対話や協働を通じて相互理解を深めることが目的です。

たとえば以下のような活動が含まれます:

- 顧客アンケートやヒアリング

- 社員との意見交換会

- 地域住民との協議

- 取引先との定期的なミーティング

エンゲージメントを通じて得られた意見や要望を経営やプロジェクト運営に反映することが、関係性をより強固にしていきます。

社内コミュニケーションにも応用できる考え方

ステークホルダーというと、外部の関係者に目が向きがちですが、社内のステークホルダーとの関係性も非常に重要です。

たとえば、新しいシステム導入時に現場スタッフの声を丁寧に拾い、対応策を共有することで、社内の納得感や協力体制が高まります。これはまさに「社内エンゲージメント」の実践例です。

■ 中小企業もできる!ステークホルダーとの関係構築

「ステークホルダー対応」と聞くと、大企業だけの話のように感じられるかもしれません。しかし実は、中小企業だからこそ丁寧な関係づくりが強みになるケースが多くあります。ここでは、実際の業務に取り入れやすい方法を紹介します。

プロジェクト管理での活用例

たとえば新製品の開発や展示会の準備といったプロジェクトでは、社内外の多くの人が関わります。ステークホルダーとの関係を意識したスケジュールや情報共有ができると、全体の動きがスムーズになります。

こうした時に便利なのが、プロジェクト管理ツールの活用です。

心理的安全性のある環境づくりとステークホルダー

関係構築で意外と見落とされがちなのが、「社内の心理的安全性」です。上司や同僚に意見を言いやすい職場では、情報が早く共有され、結果的にステークホルダーへの対応も迅速になります。

心理的安全性を高めるには、日々のやり取りやタスク管理に「見える化」や「安心感」をもたせる工夫が必要です。

★おすすめの関連記事はこちら:

「シェアガント」での実践方法

たとえば、プロジェクト管理ツール 「シェアガント」 では、社内外のステークホルダーとの連携をサポートする機能が豊富に備わっています。

- ガントチャートやカンバンで進捗を見える化

- チャット機能で関係者とのスムーズな連絡

- キャラクターによるやさしいリマインドで、心理的安全性もサポート

- AIガントチャートで、関係者との初期調整もスピーディーに

中小企業の方でも簡単に使える設計で、プロジェクトの立ち上げから運営まで、安心して取り組める環境づくりを助けてくれます。

■ まとめ|ステークホルダーの理解がビジネスを強くする

「ステークホルダー」という言葉には一見難しそうな印象がありますが、実は私たちの身近にいる「関係者すべて」を指す、非常に広くて柔らかい概念です。

- 顧客や株主だけでなく、従業員、取引先、地域社会なども含まれる

- 良好な関係づくりが、企業の安定や成長につながる

- ステークホルダーマップやエンゲージメントで関係性を「見える化」できる

- 中小企業でも、ツールや工夫次第で十分に実践できる

そして、関係づくりにおいてもっとも大切なのは、「一方通行ではなく、双方向の対話を大切にすること」です。伝えるだけでなく、聞くこと、感じること、尊重すること。そうした積み重ねが、社内外の信頼につながります。

シェアガントのようなツールを上手に使いながら、チームや会社全体の心理的安全性を高め、ステークホルダーとともに成長できる環境をつくっていきましょう。