工程表とは?種類や作り方、ガントチャートとの違いまでやさしく解説【無料ツール紹介あり】

「工程表って、結局どんなもの?」「ガントチャートとどう違うの?」——そんな疑問を抱えてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

プロジェクトや業務をスムーズに進めるうえで、工程表はとても大切なツールです。特に建設や製造の現場ではもちろん、最近では一般企業でもプロジェクト管理の一環として導入されることが増えています。

でも一方で、「どんな項目を入れればいいの?」「見づらくなってしまう…」といった悩みもよく聞かれます。

この記事では、そんな方に向けて——

- 工程表とは何か、なぜ必要なのか

- バーチャートやガントチャートなどの種類と特徴

- 工程表の作り方と見やすくするコツ

- 無料で使えるツールやおすすめのソフト

まで、わかりやすく解説していきます。

■ そもそも工程表とは?目的と役割

工程表とは何か?

工程表とは、ある業務やプロジェクトの「作業内容」「順番」「期間」「担当者」などを時系列で整理したスケジュール表のことです。

たとえば、建築工事であれば「基礎工事→構造工事→内装工事→引き渡し」といった作業工程を、いつ・どのくらいの期間で・誰が担当するかを視覚的にまとめたものです。

また、工程表は関係者全体で「何を」「いつまでに」「どう進めるか」を共有するための道具でもあります。業務の見通しが立ち、トラブルの回避や作業効率アップにもつながります。

工程表と行程表の違い

「こうていひょう」と読むこの言葉、実は「工程表」と「行程表」の2種類が存在します。どちらも使われますが、意味には違いがあります。

- 工程表:業務や工事など、仕事の流れ・手順に関するスケジュール管理に使われる。ビジネスや建設現場などで一般的。

- 行程表:旅行や移動など、人やモノの移動スケジュールを示すもの。旅行のしおりやバスツアーのスケジュールなどに使われます。

業務で使うのはほとんどが「工程表」なので、この記事ではこの表記で統一します。

工程表の目的

工程表を作る目的は、主に次の5つです。

- 納期を守るため

事前にスケジュールを組んでおけば、遅延リスクを減らし、確実に納期に間に合わせることができます。 - トラブルを回避・早期対応するため

進捗状況を可視化することで、遅れやミスを早く発見し、対策を講じやすくなります。 - 作業効率を上げるため

タスクの順番や担当者が明確になり、ムダのない流れで作業できます。 - コストを削減するため

人員配置や作業の重なりを調整し、無駄な人件費や資材ロスを防げます。 - 急な変更にも柔軟に対応するため

全体の流れを把握していれば、計画の変更にもスムーズに対応できます。

■ 工程表の種類と特徴【図解あり】

工程表にはいくつかの種類があり、それぞれ表現方法や得意な場面が異なります。ここでは代表的な5つを紹介します。

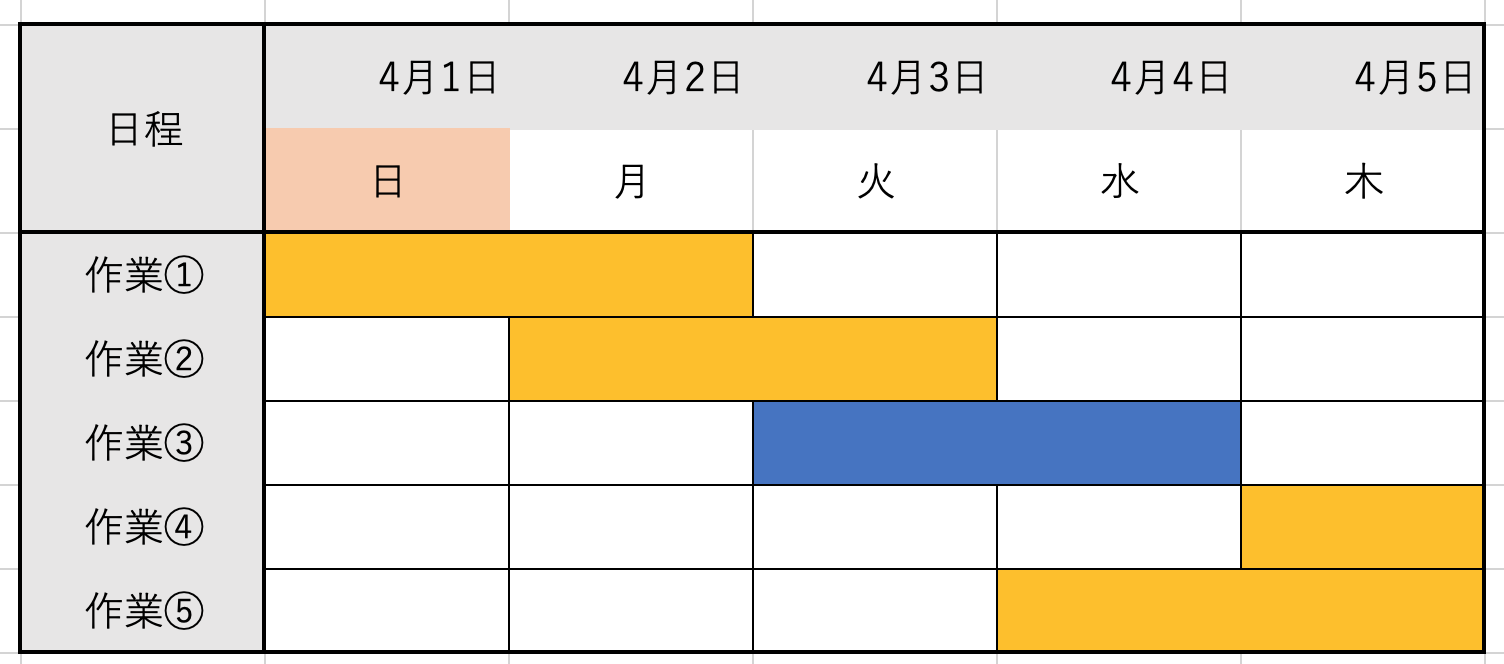

バーチャート工程表

バーチャート工程表は、各作業を横棒で表した最もシンプルな工程表です。

作業名を縦軸、日付を横軸に取り、作業の実施期間をバーで表現します。

- メリット:とにかくわかりやすく、誰でも直感的に理解しやすい

- デメリット:タスク同士の「前後関係」や「進捗」はわかりづらい

Excelなどで簡単に作成できるため、建築・製造業の現場などでよく使われています。

「ざっくり全体をつかみたい」「とにかく急ぎで作りたい」というときに便利です。

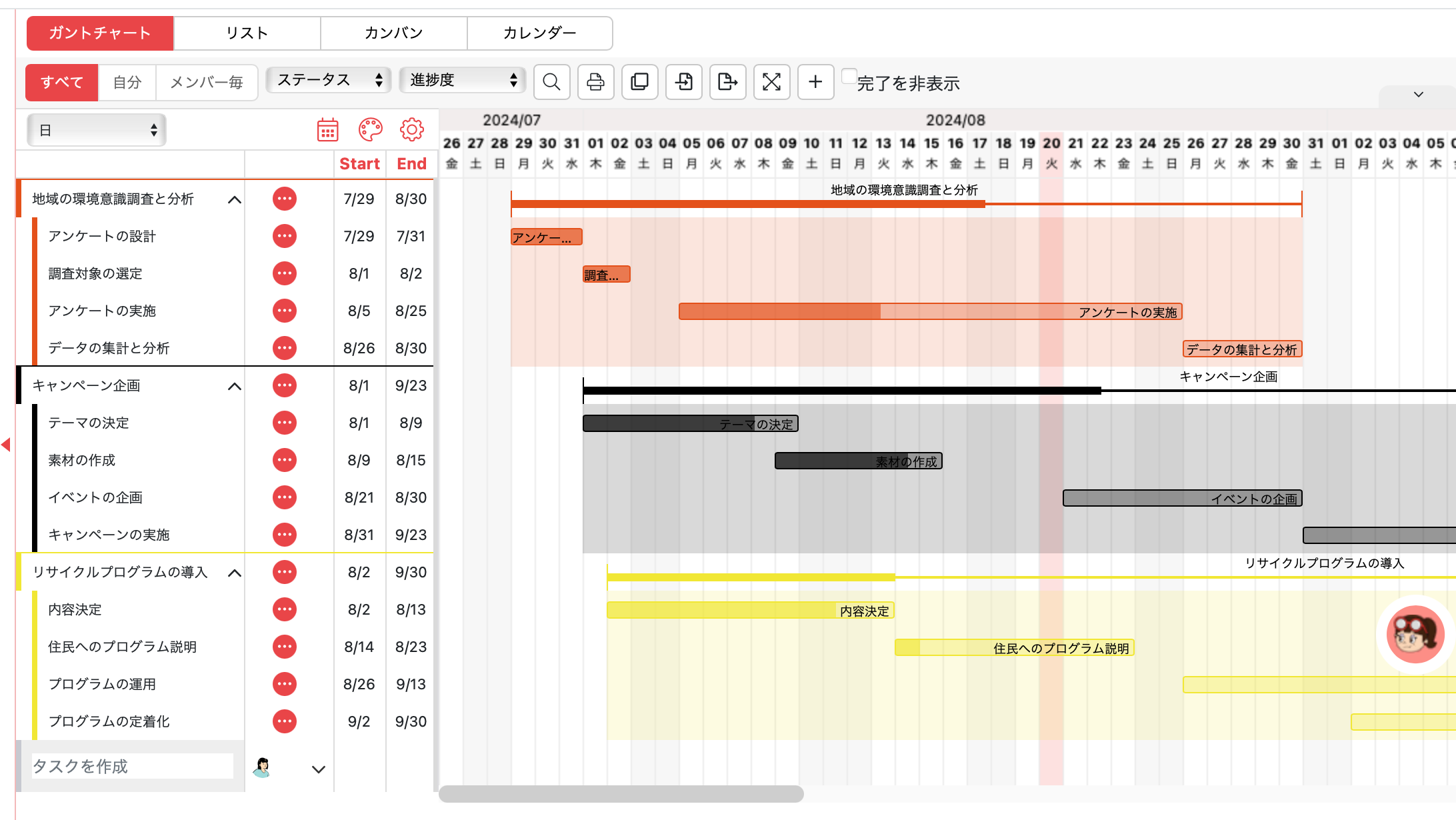

ガントチャート工程表

ガントチャート工程表は、バーチャートを発展させた形式で、タスク間の依存関係や進捗状況も表現できるのが特長です。

タスクの横棒に色をつけて進捗を示したり、開始条件を矢印でつなげたりすることで、より正確なスケジュール管理が可能になります。

- メリット:工程間の依存関係や進捗がわかりやすく、全体像の把握に優れている

- デメリット:作成や更新がやや手間になる

近年では「AIガントチャート」など、入力を最小限にして自動作成できるツールも登場しています。

シェアガントのAIガントチャートなら、プロジェクト名とキーワードを入力するだけで、作業全体の流れを自動で生成できるため、初心者にも安心です。

✅ バーチャートとガントチャートの違いとは?

バーチャートが「見える化の第一歩」だとすれば、ガントチャートは「チームで使える本格的な工程表」。

つまり、ガントチャートはバーチャートの進化版と考えるとイメージしやすいです。

グラフ式工程表

グラフ式工程表は、作業の量や負荷の変化を折れ線グラフなどで表現する工程表です。

各作業の進捗や作業量の増減を視覚的に把握しやすく、工程ごとの“波”や“山”が見える化されます。

- メリット:作業の集中・分散状況を把握しやすく、工程のバランス調整に役立つ

- デメリット:通常のスケジュール表と異なるため、やや専門的な読み解きが必要

主に、負荷の偏りが問題になるような製造業や建設現場で活用されます。

出来高累計曲線(バナナ曲線)

出来高累計曲線は、プロジェクト全体の進捗(出来高)を、時間経過に沿って累積で表すグラフです。

曲線が“バナナのような形”になることから、「バナナ曲線」という呼び名でも広く知られています。

- メリット:予定と実績の進捗を比較しやすく、遅れや偏りを早期に発見できる

- デメリット:出来高データの記録が必要で、グラフ作成には一定の慣れが必要

特に、発注者との進捗報告や支払い管理に「出来高」が関わる建設業などで重宝される工程表です。

ネットワーク工程表

ネットワーク工程表は、作業の前後関係をノード(丸)と矢印で示した図形式の工程表です。

特に大規模プロジェクトでのクリティカルパス分析(最も遅らせられない工程の特定)に使われます。

- メリット:複雑な工程の関係性が明確になる

- デメリット:作成と理解に時間がかかる

■ 工程表の作り方と手順

「工程表を作りたいけど、どこから手をつけたらいいかわからない…」

そんな方でも安心して取り組めるように、工程表作成の基本的な手順をステップ形式でご紹介します。

STEP1|作業の洗い出し

まずは、プロジェクトに必要な作業をすべてリストアップします。

この時点では細かく分類せず、「何をやるか」をもれなく洗い出すことが大切です。

例:

- 商品企画

- 資材手配

- 製造

- 検品

- 納品

STEP2|スケジュールの割当て

次に、各作業に必要な日数や開始・終了のタイミングを決めていきます。

並行して進められる作業があるか、依存関係があるかも考慮しましょう。

例:

- 資材手配:2日間(企画完了後に開始)

- 製造:5日間(資材手配完了後)

STEP3|工程の調整と最終化

作業を時系列に並べて、ムダや重複がないか確認します。

担当者の割り振りや、余裕期間(バッファ)も入れておくと安心です。

このタイミングで「工程表の形式(バーチャート or ガントチャートなど)」を選び、実際に表を作成していきます。

■ 工程表を見やすく作るコツ

工程表は「ただ作ればOK」ではなく、関係者全員がパッと見て理解できることが大切です。見やすさを意識することで、情報共有の精度がグンと上がります。

ここでは、工程表をより見やすく、活用しやすくするためのポイントを紹介します。

視覚的にわかりやすくする配色・レイアウト

- 作業ごとに色分けすることで、工程の切り替わりや進捗状況が直感的にわかります。

- 棒の太さ・長さ・色の濃淡なども調整するとメリハリが出ます。

- 日付軸には区切り線や週番号を入れると、スケジュールの見通しが立てやすくなります。

特にチームで使う場合、誰が見ても一目で内容が伝わることが重要です。

関係者と共有しやすい形式とは?

- 印刷して配布するなら、A3〜A4で収まるレイアウトを意識

- デジタルで共有する場合は、スマホでも見やすいUI設計がポイント

- リアルタイムでの変更・共有を重視するなら、クラウド型ツールが便利です

たとえば「シェアガント」なら、スマホでも直感的に操作・確認でき、リモート環境でもスムーズに工程を共有できます。

ツール選びのポイント

工程表の作成にあたっては、「手軽に始められる」「共有しやすい」「更新しやすい」といった条件を満たすツール選びが成功のカギです。

- Excel:慣れている人なら自由度が高く、テンプレートも豊富

- 専用ツール:ガントチャートやカンバン表示があり、進捗管理が効率化できる

- AI付きツール:タスクの自動割当てやガントチャートの自動作成が可能

中でもシェアガントの「AIガントチャート」は、プロジェクト名とキーワードを入力するだけで、工程表をすばやく自動生成。

時間も手間も省けて、初めての人でも安心して導入できます。

■ おすすめの工程表作成ツール【無料あり】

工程表は、紙やExcelでも作れますが、ツールを活用することで「見やすさ・管理しやすさ・共有のしやすさ」が格段にアップします。

ここでは、無料で使えるものから、プロ向けの便利なツールまでをご紹介します。

Excelテンプレートの活用

Microsoft Excelには、工程表用のテンプレートが多数用意されています。

無料でダウンロードできるものも多く、見た目も整っているため、ゼロから作るよりも手間がかかりません。

- メリット:自由に編集できる・手元の環境で使える

- デメリット:関係者と共有・更新するには一手間かかる

プロジェクトの規模が小さい場合や、すぐに印刷して渡したい場面では特に有効です。

★エクセルテンプレートに関連する記事はこちら:

Excel(エクセル)でガントチャートを作るのは大変?【2025年】無料テンプレートや注意点まとめ

無料で使えるオンラインアプリ

最近は、ブラウザ上で工程表やガントチャートを作成できる無料ツールも増えています。

複数人での同時編集やクラウド保存が可能なものもあり、小規模チームにとっては強い味方です。

例:

- Google スプレッドシート(共有しやすい)

- シェアガント、Backlog、Jooto、Trello(タスク管理+工程表)

ただし無料プランでは制限があることも多いため、必要な機能が揃っているか事前に確認しましょう。

心理的安全性も高める「シェアガント」の活用法

工程表を「見える化」するだけでなく、チーム内のコミュニケーションや心理的安全性も高めたい場合には、シェアガントのようなツールがおすすめです。

- AIガントチャート:最小限の入力で工程表を自動作成。初めてでも安心。

- キャラクターサポート:言いづらいリマインドもキャラクターが代わりに伝達。

- カンバン表示やチャット連携:プロジェクトの状況を多角的に把握可能。

- スマホアプリあり:移動中でも確認・編集がスムーズ。

中小企業でも無理なく導入でき、実務に馴染みやすい工夫が多数あるため、初めて工程表を導入する現場にもぴったりです。

■ まとめ|工程表の理解と活用でプロジェクトを円滑に

工程表は、ただのスケジュール表ではありません。

プロジェクトを成功に導くための「地図」であり、チーム全体で共有する「言語」でもあります。

この記事では、工程表の基本から、バーチャートやガントチャートの違い、作成手順、見やすくするコツ、ツールの選び方まで幅広く紹介してきました。

特に、

- 初めて工程表を作る方

- チームでスムーズに共有したい方

- 「工程表=なんだか難しそう」と感じていた方

にとって、少しでも不安を解消できたなら嬉しいです。

そして、工程表をより簡単・効果的に作成したい方には、**シェアガントの「AIガントチャート」**もおすすめです。

心理的安全性を大切にしながら、スケジュール管理とチーム連携をスムーズにしてくれるツールですので、ぜひチェックしてみてください。